|

|

Оксана Юрьевна Захарова

Русский бал XVIII — начала XX века. Танцы, костюмы, символика

Вместо предисловияКнига доктора исторических наук, профессора О.Ю. Захаровой в первой части «История бального церемониала в России» продолжает открывать читателю особый мир, невиданный и пока что недостаточно изученный мир бального церемониала.

История России петербургского периода непредставима без балов. Но свечи, кавалеры и дамы, мазурка — все это наши самые общие представления о больших и малых «вечерних собраниях обоего пола для пляски» (такое определение дано балу в словаре Даля).

А ведь «пир с женщинами» Петровской эпохи не похож на празднование «времен очаковских и покоренья Крыма» и уж совсем далек от бала середины XIX века.

Во второй части книги «Балы в русской поэзии и прозе XIX–XX вв.» представлены сцены балов и танцевальных вечеров в русской литературе, которые помогут читателю представить поэтический мир бальной культуры XIX–XX вв.

Ценность хрестоматии состоит в том, что в ней содержатся не только произведения классиков русской литературы, но и фрагменты о балах в произведениях русских писателей и поэтов, недостаточно известных широкому кругу читателей, а именно: М. Загоскина, А. Бестужева-Марлинского, В. Соллогуба, А. Плещеева, Е. Ростопчиной, Н. Листова, К. Веригина, Н. Гумилева, А. Цветаевой.

Оригинальность материала, документальная основа, уникальные иллюстрации, часть из которых публикуется впервые, в совокупности делают проведенное исследование О.Ю. Захаровой неоценимым вкладом в российскую церемониальную культуру, что является актуальным для возрождения национального самосознания и российской культуры.

Не претендуя на полный охват произведений русской литературы о балах, автор не оставляет надежды, что у читателей появится интерес к творчеству и произведениям замечательных русских писателей.

Данное издание О.Ю. Захаровой продолжает тему высокой церемониальной культуры русских балов в ранее опубликованных ее книгах: «История русских балов», «Балы пушкинского времени», «Власть церемониалов» и др.

Книга может быть рекомендована в качестве дополнительной учебной литературы для преподавателей и учащихся высших и средних учебных заведений.

Доктор философских наук,

профессор филологического факультета МГУ

Искржицкая И.Ю.

Удивительное переплетение эпох и судеб, политики и культуры, взглядов и симпатий. Погружение в историю бальной культуры России, основанное не только на исторических документах, но и на литературных источниках, дается в книге известного ученого, писателя, искусствоведа Оксаны Юрьевны Захаровой. Это серьезный исследовательский труд, впервые комплексно рассматривающий такую форму общественной жизни, как бал, с точки зрения строгого церемониала.

Бальная культура — это культура общества, это социальное и политическое явление, имеющее глубокие исторические корни. В России балы получили широкое развитие с эпохи Петра I и послужили отправной точкой в формировании европейского мировоззрения. Балы проходили и в царских резиденциях, и во дворцах вельмож, и в губернских собраниях, и в имениях крупных помещиков. Это был регламентированный ритуал, где каждая деталь поведения и костюма играла свою роль. Это был своеобразный театр жизни, театр представления, в котором разыгрывались и вершились судьбы народов, плелись тончайшие кружева европейской политики, создавалось общественное мнение. В этом театре существовали различные жанры, подчинявшиеся определенным правилам. Здесь трагедия могла дойти до фарса, но комедия никогда не превращалась в балаган. На балах представляли высшему обществу молодых девиц. Выходу в свет предшествовали годы обучения этикету, манерам, танцам.

Автор рассматривает и анализирует почти все известные литературные описания бала. Читатель встретится с отрывками из таких произведений, как «Арап Петра Великого» и «Евгений Онегин», «Война и мир» и «Анна Каренина». Тщательно подобранные фрагменты из произведений И. Тургенева, И. Бунина, А. Куприна, М. Цветаевой и других русских поэтов и прозаиков позволяют в полном объеме увидеть ретроспективу этого феномена.

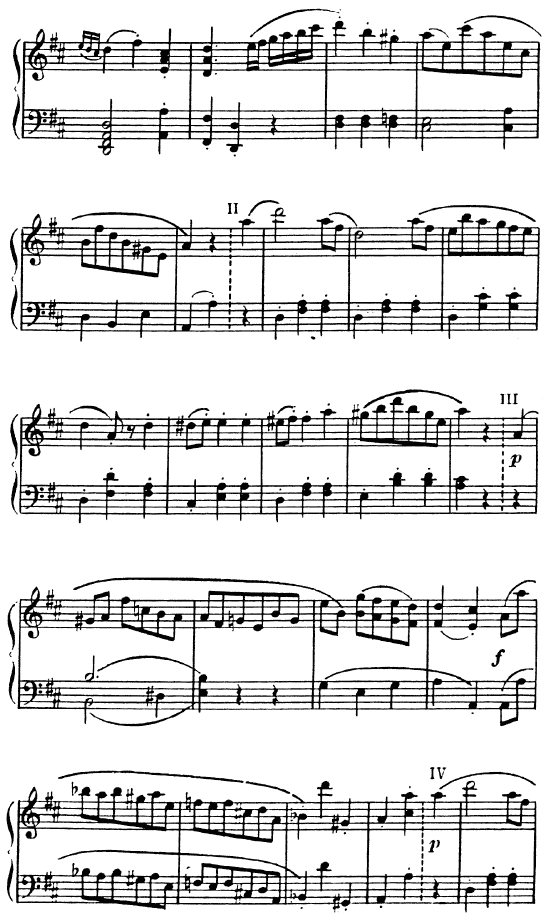

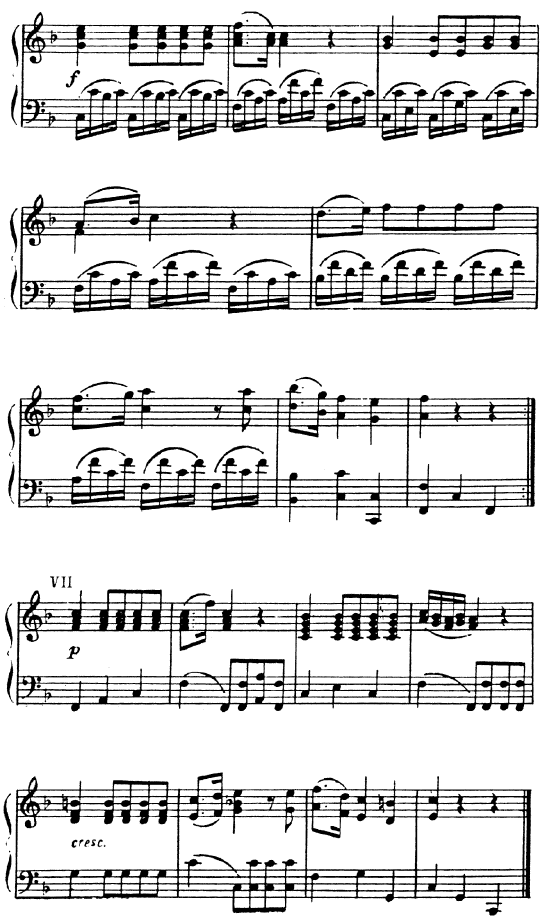

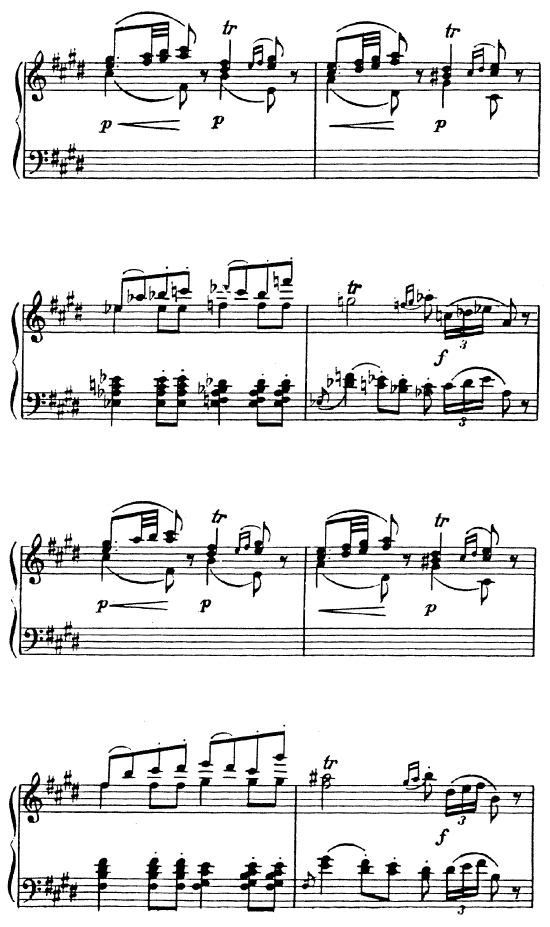

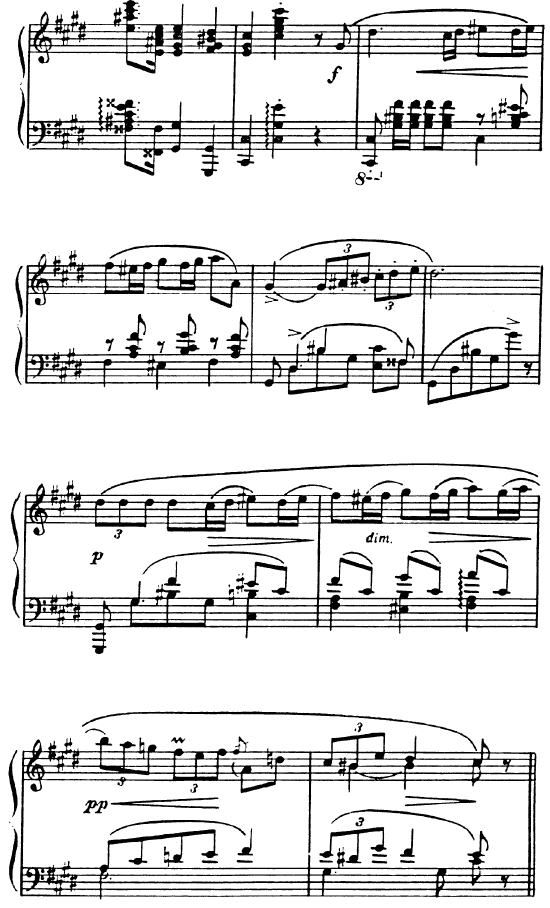

Особого внимания заслуживает тщательность описания бытовавших в различные исторические эпохи танцев, исполняемых на балах. Анализ социальных предпосылок возникновения контрдансов, менуэта, полонеза, мазурки, вальса, французской кадрили, польки приводит к неожиданным выводам. Найденные в архивах материалы по восьмидесяти трем котильонам, популярным в середине XIX века, дают более полное представление о хореографической культуре светской России, заставляют отнестись к балу и как к институту хореографической моды. Это ценно еще и потому, что бальная хореография являлась общекультурной составляющей жизни высшего света. Только бал мог дать охранные грамоты тому или иному танцу и тем самым делал его популярным.

Однажды взяв книгу в руки, вы будете возвращаться к ней постоянно. В этом кроется некая тайна всех произведений Оксаны Юрьевны Захаровой.

Елена Преснякова,

кандидат искусствоведения,

доцент кафедры хореографии РАТИ — ГИТИС,

заместитель декана балетмейстерского факультета

РАТИ — ГИТИС

История бального церемониала в Росии

ВступлениеЧем больше потрясений происходит в политической жизни государства, тем резче изменения в формах и бытовых условиях жизни и тем дальше отодвигаются от современных поколений прошедшие эпохи. «Современное общество легко и развязно отрекается от недавних еще законов жизни, с презрением и насмешкой машет рукой на прежний бытовой уклад и умышленно разрывает всякую связь с родным прошлым» — эти слова Е.Н. Опочинина, опубликованные на страницах печати в 1909 году, удивительным образом созвучны сегодняшнему времени. Между тем, чтобы «осмотрительнее и вернее идти вперед, хорошо иногда припоминать, откуда идешь».[1]

Культура любого общества многослойна, и русская культура всегда существовала не только как единое целое. Каждое сословие имело свои права и обязанности, свою грамматику поведения, свой язык, свой кодекс нравственных правил.

В российской истории различия в культурной жизни сословий особенно ярко проявляются с конца XVII столетия. «Петру, — писал академик Д.С. Лихачев, — бесспорно принадлежит смена всей «знаковой системы» Древней Руси. Он переодел армию, переодел народ, сменил столицу, перенеся ее на Запад, сменил церковнославянский шрифт на гражданский, он демонстративно нарушил прежние представления о «благочестивейшем» царе и степенном укладе царского двора»[2]. Хорошо между тем известно, что среди отечественных историков принята как идеализация, так и очернительство Петровской и последующих эпох. Как отмечал Ю.М. Лотман: «XVIII — начало XIX века — это семейный альбом нашей сегодняшней культуры, ее «домашний архив», ее «близкое-далекое»[3]. В создании своеобразного «архива» российской культуры этого периода доминирующая роль принадлежит дворянскому сословию. Долгое время существовало негативное отношение ко всему, к чему приложен эпитет «дворянский». Между тем это жизнь среды, к которой принадлежат А.В. Суворов, К.И. Брюллов, П.А. Столыпин, П.И. Чайковский, М.П. Лазарев и многие другие имена, прославившие Россию на весь мир. Чтобы освоить и понять духовное наследие прошлого, необходимо хорошо знать различные грани жизни тех, кто создавал это наследие. События совершаются людьми, а люди действуют по мотивам, побуждениям своей эпохи, руководствуясь определенными нравственными правилами.

Передовому российскому дворянству была присуща следующая система взглядов: монархическая власть незыблема; дворяне — посредники между верховной властью и народом; любые реформы не должны нарушать целостную систему государства, его реальные потребности. Какими бы ни были личные воззрения современников на действия властей, истинный патриот должен служить Отечеству на любом поприще. Честное выполнение обязанностей, возложенных императором, — основа жизненной позиции. Успехи в карьере — своеобразная оценка принесенной пользы за время службы. Но ключевое понятие мироощущения — честь, нравственная ответственность перед памятью предков и последующими поколениями. Эти принципы закладывались в основу системы воспитания в большинстве дворянских семей.

В России не было парламентской или иного вида полемики, в которой высказывали свои взгляды представители различных общественных групп. Узнать о том, что происходило в стране, о настроениях в обществе и при дворе, можно было только в столичных салонах и гостиных, на приемах, танцевальных вечерах и балах, где собирался высший свет Петербурга и Москвы.

Видный военный деятель России Н.А. Епанчин считал, что жизнь в светском обществе — это «…жизненная школа, которую следует так же пройти, как и школу семьи и учебную школу».[4]

Как вспоминал князь С.Е. Трубецкой, для его отца, философа, князя Е.Н. Трубецкого, светское времяпрепровождение было настоящим страданием. Евгений Николаевич любил заниматься наукой в своем кабинете, слушать музыку и проводить время в тесном семейном кругу. «Однако горячий патриотизм и высокое чувство ответственности постоянно толкало его на путь общественного служения, к которому, по существу, у пап? было мало вкуса, но тут он не щадил ни сил, ни времени».[5]

Светские ритуалы, к числу которых относятся и балы, и танцевальные вечера, были своеобразным актом общественного представительства дворянина. К тому же для молодого поколения бал — это место, где, по словам П.А. Вяземского, «…мы учились любезничать, влюбляться, пользоваться правами и вместе с тем покоряться обязанностям общежития. Тут учились мы и чинопочитанию, и почитанию старости».[6]

Бальный ритуал сравним с законченной по смыслу художественной фразой. Грамматика бала, как и других светских ритуалов, составлялась при дворе императора.

Особые правила, регламентирующие жизнь двора, начали складываться еще в Древнем Риме, в период укрепления императорской власти. Византийский император Константин ввел титулы, которые были обязательны при обращении к знатным лицам. Каждый придворный участвовал в церемониях, выполняя строго определенные функции.

В Средние века сформировался новый социальный институт двора. Двор — это сообщество людей, зависящих от могущественной особы. Главной функцией двора являлось поддержание престижа монарха. Каждый придворный обязан был помнить, что его поведение — от манеры держаться и говорить до способа выезжать из дому — должно соответствовать его положению в обществе.

Следует выделить интересное воспоминание графа А.Р. Воронцова, что императрица Елизавета Петровна разрешала бывать детям при дворе в приемные дни. Это давало им возможность с ранних лет незаметным образом познавать школу политики. К тому же будущий государственный деятель должен уметь свободно и достойно держать себя в обществе, иметь хорошие манеры, а эти качества закладываются уже в детстве.

Фрейлина высочайшего двора, дочь великого русского поэта Ф.И. Тютчева, — А.Ф. Тютчева отмечала в своих воспоминаниях, что во время воскресной службы, находясь в храме, маленькие члены императорского дома, младшему из которых не было еще трех лет, стояли молча и неподвижно в течение всей длинной воскресной службы. «Я никогда не понимала, как удавалось внушить этим совсем маленьким детям чувство приличия, которого никогда нельзя было бы добиться от ребенка нашего круга; однако не приходилось прибегать ни к каким мерам принуждения, чтобы приучить их к такому умению себя держать, оно воспринималось ими с воздухом, которым они дышали»[7]. Благородное поведение — признак благородной души и просвещенного ума.

Общение — форма творчества. Помимо языка звуков существует язык взгляда, жеста, покроя костюма. Манеры — внешняя оболочка внутренней природы человека. «В манерах отражаются добродетели», — говорил Сидней Смит.

Придворный этикет строжайшим образом регламентировал дворцовую жизнь. Заранее было установлено, кто сопровождает монарха, как проходят высочайшие выходы, церемонии аудиенций, балов, обедов. Он же приобщал людей к определенной социальной группе, выражал содержание принципов нравственности и с течением времени становился ритуалом, состоящим из сложной системы детально разработанных правил учтивости.

Просветители XVIII столетия рассматривали придворный этикет как средство власти. Не случайно в период Великой французской революции беспощадно искоренялись старые нормы взаимоотношений. Так, к примеру, в письмах следовало писать не «ваш покорный раб, слуга» и т. п., а «ваш согражданин, брат, друг, товарищ» и т. п. Вместо обращения на «вы» декретом от 8 ноября 1793 года было введено обращение на «ты». Депутат Шалье внес в Конвент проект постановления о республиканских формах вежливости, одежде, обычаях. «Республиканская вежливость, — говорилось в проекте, — вежливость самой природы». Этим она противопоставлялась изысканной вежливости аристократии, учтивость и элегантность которых «культивировались тиранами для того, чтобы импонировать и властвовать».

Как справедливо отмечают в своем исследовании «У истоков этикета» А.К. Байбурин и А.А. Топорков: «Наказание за несоблюдение правил этикета имеет индивидуальный характер и может последовать незамедлительно; невыполнение же ритуальных предписаний должно сказаться на будущем благополучии всего коллектива».[8]

В пушкинском «Романе в письмах» Владимир пишет другу: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не снимая шпаг — нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это все переменилось. Французский кадриль заменил Адама Смита, всякий волочится и веселится как умеет. Я следую духу времени; но ты неподвижен, ты ci-devant, un homme[9] стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны».

У деятелей тайной организации декабристов Союз благоденствия «витийство на балах» входило в установку общества. В конце 40-х годов Петрашевский бывал в Дворянском собрании и клубах, на маскарадах «…с единственной целью заводить знакомства для узнания и выбора людей».

В начале XX столетия революционно настроенные студенты, посещая балы, не участвовали в танцах, тем самым противопоставляя себя приглашенным офицерам. Отказ от участия в танцах, экстравагантный костюм, вызывающие манеры были знаковым символом оппозиции XIX — начала XX века.

Ритуальное поведение, в отличие от бытового, требует использования специальных приемов для поддержания статуса партнеров по общению. В ритуале существует главенствующая система принципов. Это явление в жизни общества, преследующее преимущественно символические цели. Ритуал подчеркивал силу и величие династии, вековые устои правящего дома, каждый член которого обязан был помнить, что «люди с властью и с богатством должны так жить, чтобы другие прощали им эту власть и богатство».[10]

История русских баловИстория бального церемониала берет начало в древности. Любопытные сведения о первых балах содержатся в «Танцовальном словаре…». В частности, там говорится, что Сократ был удостоен похвалы философов последующих поколений за то, что танцевал на балах с «Афинскою церемониею». В то же время Платон заслужил их порицание, отказавшись танцевать на балу, «который давал Сиракузкий Король». Строгий Катон, подобно господину Журдену, счел за долг «предаться достойным посмеяния наставлениям Римского танцмейстера».[11]

В начале XI века упоминания о балах встречаются в описаниях французских турниров. В XII–XIII веках особой изысканностью отличалась придворная жизнь Лотарингии и Тюрингии. Быстро распространяясь по Франции и Германии, балы стали любимым развлечением европейских стран, длительное время сохраняя элитарный характер.

Балы подразделялись на простые, маскарадные и публичные. Простой бал — «простая пляска, требующая немногих шагов и приятств, приобретенных добрым воспитанием, составляет всю цель этих спектаклей. В торжественных случаях удобное прибежище для людей без воображения».

На публичных балах не было, как ныне, «много великолепия без искусства, великих пышностей без замысла и расточительности без увеселения».

Во время балов хозяева развлекали приглашенных театральными представлениями, носившими зачастую политический, агитационный характер. Одним из таких представлений в 1454 году был «Пир фазана», в песнях и диалогах которого прославлялись христианская церковь, рыцарская добродетель, доказывалась необходимость Крестовых походов.[12]

Средневековые рыцарские турниры заканчивались балами, на которых исполнялись танцы-шествия. Собравшиеся на пир проходили перед хозяином, демонстрируя себя и свои костюмы. Во время танца с факелами в первой паре шествовал рыцарь — победитель турнира, эта пара вела колонну, выбирая фигуры и направляя движение танцующих.[13]

На бальном церемониале каждый должен был продемонстрировать владение определенным комплексом сословных норм. На балах Людовика XIV придворный этикет соблюдался особо строго. Для короля Франции дела государственные превыше всего, но при этом Людовик XIV не стремился превратить двор в подобие ханжеского сообщества, демонстрирующего свое презрение к развлечениям. Приемы Людовика XIV были не только изысканны и роскошны, но и прекрасно организованы. Людовик XIV был горячим приверженцем придворного церемониала, составленного при Генрихе III.

Основные правила проведения бального церемониала XVII века были следующие: на большом королевском бале могли присутствовать только принцы и принцессы крови, герцоги, герцогини, пэры, придворные дамы и кавалеры; придворным не полагалось сидеть в присутствии его величества, кавалеры размещались за дамами; король открывал бал с королевой или с первой принцессой крови. После поклонов король и королева начинали танцевать бранль, которым открывались придворные балы времен Людовика XIV. Исполнив свой куплет, король и королева становились сзади выстроившихся пар, каждая из которых танцевала бранль по очереди. И так происходило до тех пор, пока их величества вновь не становились первыми.[14]

Затем исполнялись гавот и менуэт. По окончании менуэта король садился. Отвесив низкий поклон королю, принц подходил к королеве или к первой принцессе и приглашал танцевать с ним менуэт.

После этого королева приглашала другого кавалера, которому по окончании танца указывала его новую партнершу. После менуэта кавалер с поклоном оставлял свою даму и садился. Дама приглашала другого кавалера, и так продолжалось до завершения бала. Если партнер отказывался танцевать один раз, ему не следовало танцевать в продолжение всего бала.[15]

Его величество мог изменить порядок танцев, о чем сообщал танцующим через камер-юнкера. Подобную церемонию следовало соблюдать на публичных и частных балах того времени.

В России первое упоминание о бальном церемониале мы встречаем в описаниях придворной жизни времен правления Лжедмитрия I. На свадебном пиру Лжедмитрия звучал оркестр Станислава Мнишека, что сообщало торжеству отпечаток европеизма. В заключение торжества царь предложил гостям потанцевать. Бал открыли С. Мнишек и князь Вишневецкий. За ними последовали и другие.[16]

Придя к власти, Отрепьев стал высокомерен и заносчив. Уже само проведение самозванцем невиданных до этого при русском дворе церемониалов было вызовом обществу. Отрепьев не только не пощадил традиции русского боярства — на одном из балов он пришел в гнев оттого, что польский посол посмел надеть шапку во время танца. Царь объявил, что прикажет снять шапку вместе с головой у того, кто последует примеру посла. На том же балу после каждого танца гости были обязаны кланяться государю.[17]

Падение Лжедмитрия не дало балам укорениться в русской культурной жизни. Они вернулись в придворную жизнь уже при Петре I. Петровская Россия была страной с иным стилем жизни господствующего класса. Бал — одна из первых новых форм общественного церемониала.

По мнению ряда исследователей XIX века, одной из причин введения Петром I светских праздников была его уверенность в том, что «ничто более обращения с женщинами не может благоприятнее действовать на развитие нравственных способностей русского народа»[18]. Другая же причина заключалась в стремлении Петра Алексеевича сблизить все сословия общества, для чего и устраивались праздники. Многочисленные успехи русской армии в этот период давали к тому повод, впоследствии особенно торжественно отмечались четыре победы русского оружия: 27 июня — в память о Полтавской битве; 9 августа — взятие Нарвы; 28 сентября — сражение под Лесной; 18 октября — победа под Калишем.

Указ от 26 ноября 1718 года устанавливал правила поведения на неслыханных дотоле собраниях мужчин и женщин, названных ассамблеями; некоторые пункты этого указа гласили:

«1. В котором дому имеет ассамблея быть, то надлежит письмом или иным знаком объявить людям, куда всякому вольно прийти, как мужскому полу, так и женскому.

2. Ранее 5 или 4 часов не начинается, а далее пополудни не продолжается.

3. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать <…>.

4. Часы не определяются, в котором быть, но кто в котором хочет, лишь бы не ранее и не позже положеннаго времени; также тут быть сколько кто похочет, и отъехать волен, когда хочет.

5. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто другому прешкодить или унижать, также церемонии делать вставаньем, провожаньем и прочим, отнюдь да не держат под штрафом великаго орла, но только при приезде и отъезде поклоном почтить должно».[19]

На ассамблеях полагалось присутствовать всем высшим чинам, включая обер-офицеров, а также знатным купцам и приказным, начальным мастеровым людям. Лакеям не разрешалось входить в апартаменты, где веселились приглашенные.

Первая ассамблея состоялась у генерал-адмирала Апраксина, вторая, через день, — у тайного советника Толстого. Ассамблеи повторялись всю зиму по три раза в неделю.

На первых ассамблеях танцы воспринимались собравшимися как повинность, после исполнения которой участники стремились как можно меньше общаться между собой и по окончании фигур расходились в разные стороны. Петр Алексеевич не только указами, но и личным примером стремился заставить дворян принять новый способ общения. Делал это царь с присущими ему упорством и энергией, он посещал почти каждую ассамблею, иногда сам распоряжался танцами, выделывая, по словам камер-юнкера в свите герцога Голштинского Берхгольца, такие «каприоли», которые составили бы честь лучшим европейским балетмейстерам того времени.[20]

Берхгольц в своем дневнике дает описание церемониального танца, которым открывался один из балов того времени. Так же как в английских танцах, танцующие вставали в две линии, кавалеры напротив дам. Сначала музыканты играли «род погребального марша», во время которого кавалер и дама первой пары делали реверансы своим соседям и друг другу, потом брались за руки и, выполнив «круг влево» (во время которого кланялись зрителям), возвращались на свое место. Другие пары одна за другой делали то же самое. По окончании этого танца музыканты начинали играть польский. И если в первом танце исполнители часто не попадали в такт музыке, то теперь они танцевали с особым усердием. После польского исполнялись менуэты и англезы. А затем десять или двенадцать пар связывали себя носовыми платками, и каждый из танцующих, по очереди, идя впереди, должен был выдумывать новые фигуры. Дамы особенно любили этот танец. Они выполняли свои фигуры не только в зале, но и в других гостиных, саду и даже на чердаке. Причем музыкант со скрипкой шел в начале процессии.

На свадебных балах прощальный танец исполняли пять пар, маршал с жезлом танцевал впереди, и все следовали за ним. Польский начинался тотчас. Во время этого танца все шаферы держали в руках восковые свечи, с которыми провожали танцующих в спальню невесты.

Праздники того времени часто завершались фейерверками, полными политических аллегорий. Зажигались они летом на специальных баржах, которые стояли на Неве, напротив Летнего сада. Во время празднования Полтавской победы был зажжен такой фейерверк: «На двух столбах сияло по короне; между ними горящий лев; он коснулся одного столба, и тот опрокинулся; затем лев перешел к другому столбу, покачнул его так, что и этот готов был упасть, но тогда из горящего орла, который словно парил над ними, вылетела ракета, ударила во льва и зажгла его; он разлетелся в куски и исчез, а наклоненный львом столб с короною поднялся и снова стал прямо».[21]

Аллегорический смысл состоял в том, что русский орел побеждает шведского льва, который потряс короны двух союзников Петра Великого — Польши и Пруссии.

После смерти Петра I ассамблеи прекратили свое существование, но балы давались довольно часто, причем, по отзывам современников, вид подобных празднеств был значительно облагорожен. До царствования Екатерины Великой существовал такой обычай: хозяин дома, где давался бал, выбирал прекрасную даму, поднося ей букет цветов; затем она отдавала цветы одному из кавалеров, назначая его хозяином будущего бала. Накануне кавалер посылал этой даме веер, перчатки и цветы, с которыми она приходила на бал.

Елизавета Петровна всегда была украшением балов и других празднеств, даваемых при дворе. «7 мая 1729 года в память восшествия на престол государя (Петра II. — О. З.) был большой бал. Царевна, под предлогом нездоровья, не явилась на него, а на другой же день выздоровела».[22]

Не прийти на подобное торжество означало бросить вызов обществу и самому императору. Для Елизаветы Петровны это был рискованный шаг, грозивший поссорить ее с племянником. Отказ от светского праздника мог привести к заточению в монастырь. И кто знает, может, так бы и случилось, если бы 19 января 1730 года император Петр Алексеевич не скончался от оспы.

При императрице Анне Иоанновне придворные праздники отличались особым великолепием и приобрели более европейский вид. Торжества по случаю коронации императрицы поразили современников грандиозной пышностью. «Вы не можете вообразить, — писал английский посланник, — как великолепен здешний двор с новым царствованием, хотя в казначействе нет ни одного шиллинга. При всеобщем безденежье куртизаны входят в неоплатные долги, чтобы делать великолепные наряды к маскарадам».[23]

Только в январе 1732 года после целого ряда торжеств императорский двор возвратился в Санкт-Петербург. На придворных собраниях снова блистала дочь Петра Великого — Елизавета Петровна. Супруга английского посланника при русском дворе леди Рондо, подробно описывая утреннюю аудиенцию китайского посла при дворе Анны Иоанновны, отмечала, что на вопрос императрицы: «Какая дама здесь прелестнее всех?» — китайский посол отвечал: «Смотря на небо в звездную ночь, можно ли сказать, которая звезда более блестит?» Но, видя, что ответ не пришелся по нраву Анне Иоанновне, он поклонился великой княжне Елизавете Петровне и сказал: «Из числа всех этих прелестных дам я почитаю эту прекраснейшею, и если б только у нея были не так велики глаза, то никто бы не мог взглянуть на нее и после жить. Во всякой стране свои понятия о красоте: по нашему вкусу у великой княжны прекраснейшие глаза». Ее величество спросила посла: «Из всего того, что ты здесь видишь, что более всего поражает тебя несходством с обыкновениями твоей страны?» — «Видеть женщину на престоле», — отвечал он».[24]

Этикет при дворе императрицы был довольно строг. Елизавете Петровне, дочери Петра Великого, прежде чем явиться к Анне Иоанновне, требовалось обратиться с просьбой о приеме. В день своего рождения Елизавета Петровна, приняв у себя во дворце поздравления и подарки, вечером отправлялась на бал к императрице: устроить его у себя она не имела права.

14 июля 1739 года с необычайным великолепием состоялась свадьба племянницы Анны Иоанновны — принцессы Анны Мекленбургской с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским, который жил при дворе с 1733 года. Более года продолжалась работа над экипажами и платьями, предназначенными для этой церемонии.

В августе следующего года у Анны Леопольдовны родился сын, названный Иоанном, который вскоре был объявлен наследником русского престола.

Елизавета Петровна необычайно любила устраивать балы-маскарады, слава о которых разнеслась по всей Европе. Все увеселения делились на разные категории, причем каждый раз строго определялось, в каких костюмах должны быть дамы и кавалеры. Особенно популярны были при русском дворе маскарады, которые устраивались два раза в неделю: одни — для двора и тех лиц, кого императрица приглашала лично, другие — для шести первых классов и «знатного шляхетства».

Каковы бы ни были условия маскарадов, являться на них следовало обязательно. Отказ расценивался как оскорбление августейшей особы или как вызов. При этом условия не всегда приходились по нраву гостям. Так, в 1744 году императрица приказала явиться на маскарад мужчинам без масок, в огромных юбках на фижмах и причесанными по последней дамской моде. Дамы, соответственно, облачились в мужские костюмы. Такие переодевания приносили удовольствие, пожалуй, лишь самой императрице, которая была ослепительно хороша в костюме кавалера. Настроение остальных присутствовавших было далеко не праздничным. «На этих маскарадах мужчины были вообще злы как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно вас задевали, ибо стоило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам тянуло невольно к фижмам».[25]

При всем этом на «маскированных балах» церемониал выполнялся весьма строго, что зачастую делало подобные собрания излишне чопорными, а веселость — искусственной. В танцах принимали участие не все приглашенные. Большинство гостей выступали в роли зрителей и в обыкновенных платьях наблюдали за танцующими.

Превратимся и мы в зрителей одного из маскарадов, устроенного во время торжеств по случаю венчания Екатерины Алексеевны с герцогом Голштинским, будущим императором Петром III. Маскарад был целиком построен на исполнении четырех кадрилей. Это означает, что четыре группы танцующих, по двенадцать пар каждая, в разноцветных домино исполняли танец в той части зала, которая была заранее отведена для каждой группы. Кадрили не могут смешиваться, о чем танцоров предупреждали при входе в зал. Каждая кадриль отличалась от других цветом бальных туалетов, тоже определенным заранее. Первую группу танцующих пар возглавлял великий князь Петр Федорович; домино этой группы розового и серебряного цветов. Вторую кадриль открывала Екатерина Алексеевна с маршалом Ласси; их цвета — белый и золотой. Во главе третьей группы танцующих шествовала мать великой княгини Голштин-Готторпская принцесса Иоганна-Елизавета в бледно-голубом с серебром (цвета ее кадрили). Наконец, четвертая кадриль — дяди Екатерины Алексеевны, принца, епископа Любекского, — в желтом с серебром.

Балы и маскарады поражали даже законодателей подобных празднеств — французов, считавших, что превзойти балы в Версале невозможно. Секретарь французского посольства де ла Месселиер сообщал в своих посланиях на родину: «Красота и богатство апартаментов невольно поразили и нас; но удивление вскоре уступило место приятнейшему ощущению при виде более 400 дам, наполнявших оные. Они были почти все красавицы в богатейших костюмах, осыпанных бриллиантами. Но нас ожидало еще одно зрелище: все шторы были разом спущены, и дневной свет внезапно был заменен блеском 1200 свечей, которые отражались со всех сторон в многочисленных зеркалах. Загремел оркестр, состоявший из 80 музыкантов. Великий князь с великою княгинею подал пример танцам. Вдруг услышали мы глухой шум, напоминавший нечто весьма величественное. Двери внезапно отворились настежь, и мы увидели великолепный трон, с которого сошла императрица, окруженная своими царедворцами, и вошла в большую залу. Воцарилась всеобщая тишина.

Государыня поклонилась троекратно. Дамы и кавалеры окружили нас, говоря с нами по-французски, как говорят в Париже».[26]

На балах, маскарадах и других празднествах зачастую решались государственные вопросы.

На маскарадах Екатерины Алексеевны веселились представители различных сословий. Каждый желающий мог получить билет в придворной конторе, причем, хотя для купечества и отводился отдельный зал, никому не запрещалось переходить из одной гостиной в другую и принимать совместное участие в танцах. На всех приглашенных должны были быть маскарадные костюмы, маски — по желанию.

На Новый год и до Великого поста устраивалось несколько придворных маскарадов, не уступавших в своем великолепии подобным празднествам времен Елизаветы Петровны. Чтобы убедиться в этом, отправимся вслед за приглашенными на так называемый «всесословный маскарад при дворе».

«Двадцать роскошно иллюминованных комнат дворца были открыты для публики. Посредине одной из зал, в которой обыкновенно давались придворные балы, устроено место для танцев особ высшего полета, огороженное низкой решеткой. Другая изящно убранная зала овальной формы, называемая «большой зал Аполлона», отведена для танцев лиц, не имеющих доступа ко двору, мещан и т. п. Остальные комнаты — где подавался чай и разныя прохладительныя — были заняты карточными столами. Все переполнилось громадной толпой, которая постоянно двигалась взад и вперед. Гостям предоставлено было на выбор — оставаться в масках или снять их. Представители дворянства явились в домино, лица низшего сословия в русских национальных костюмах, несколько приукрашенных. Это была как бы выставка одежд, носимых в данное время обитателями Российской империи, что представляло такое разнообразие пестрых фигур, какого не создала самая причудливая фантазия в маскарадах других стран. Многие купчихи были украшены дорогим жемчугом, расколотым для большего эффекта на половинки».[27]

Примерно около семи часов вечера в зале появилась императрица в сопровождении восьми дам и восьми кавалеров, составлявших «кадриль Екатерины Алексеевны». Екатерина шествовала впереди, опираясь на руку Разумовского. Императрица и сопровождавшие ее дамы были в пышных греческих костюмах, а кавалеры — в роскошных римских одеяниях с шлемами, щедро усыпанными алмазами. Взоры присутствующих были прикованы к герцогине Курляндской, графине Брюс и княгине Репниной; среди кавалеров выделялись Иван Чернышев и Потемкин. Императрица, обойдя несколько комнат и зал Аполлона, села играть в карты. Часть публики последовала за ней, разместившись на почтительном расстоянии от карточного стола. Около одиннадцати часов вечера императрица, как обычно, удалилась с маскарада, окончившегося после полуночи. Зачастую Екатерина Алексеевна просила принести ей записку с именами первого приехавшего и последнего покинувшего маскарад, то есть особо любящих повеселиться. Умение сочетать приятное с полезным высоко ценилось в то время, и некоторые празднества использовались для обличения распространенных пороков общества. Перед началом публичного маскарада, состоявшегося в декабре 1764 года, гости могли наблюдать несколько специально разыгранных картин следующего содержания:

«1. Шестнадцать человек петиметров[28]: у каждого в руке по маленькому зеркалу, в которое он беспрестанно смотрится и сам собою любуется; в другой руке бутылка с лоделаваном, которым он себя опрыскивает. За ним едет коляска, в которой петиметр сидя убирается и с парикмахером своим советуется, как бы к лицу убраться; перед ним и позади него лакеи держат зеркала.

2. Везут комнату, в которой сидит доктор. Около его шестеро больных, для которых он пишет рецепты. Позади везут аптеку, в которую он посылает слугу своего за лекарствами, и сам, выходя на крыльцо, всех уверяет, что хотя больные и перемрут, однако перемрут по самым точным правилам медицины. Восклицает ежеминутно: «Нет, нет лучше науки и важнее, как медицина!»

3. Везут комнату, в которой за столом сидят комедианты, ужинают с знатными господами и поют песни. Господа обходятся с ними запанибрата и разговаривают о любви.

4. Идут четыре человека педантов; рассуждают об науках, все неправильно и некстати, и сердятся на новых философов, которые разуму последуют.

5. Едут в комнате картежники, играют в карты, с распухшими лицами, которые показывают, что они ночей пять уже не спали; от проигрышу бесятся.

6. Идут шестеро скупых и едят сухой хлеб; за собой несут сундуки и оглядываются беспрестанно, чтобы не унес их кто; заглядывают в них и любуются деньгами»[29]. Получив таким образом необходимые нравоучения, приглашенные могли начинать веселиться.

Императрица Екатерина Великая особенно любила маскарады. Кроме больших балов и приемов в Эрмитаже маскарады давались при дворе каждую пятницу в особых залах для дворянства (в галерее) и для купечества. На этих балах собирались нередко около 500 масок.

Роскошь эрмитажных праздников, по словам современников, напоминала нередко волшебные сказки. На знаменитом празднике «Азора, африканского дворянина», данном императрицей в честь рождения первого внука, в залах дворца были изображены громадные вензеля, буква «А» (Александр) из настоящих бриллиантов и жемчугов.

Не следует полагать, что маскарады были настолько популярны в высшем обществе, что вытеснили другие празднества, в том числе и балы. При дворе бал устраивался каждое воскресенье. Интересным представляется замечание Л. Энгельгардта о том, что императрица следовала на празднество в таком же сопровождении, как и в церковь. Перед входом в зал Екатерине Алексеевне представлялись и целовали руку дамы. Бал открывался менуэтом: великий князь с великой княгиней, за ними — придворные и офицеры гвардии в званиях не ниже полковника. Наиболее распространенными танцами были «польские» и контра-дансы. «Дамы должны были быть в русских платьях, то есть особливого покроя парадных платьях, а для уменьшения роскоши был род женских мундиров по цветам, назначенным для губерний. Кавалеры все должны были быть в башмаках. Все дворянство имело право быть на оных балах, не исключая унтер-офицеров гвардии, только в дворянских мундирах».[30]

Императрица садилась играть в карты с заранее выбранными партнерами, которых приглашали камер-пажи. Великий князь тоже играл, но за отдельным столом. Примерно через два часа музыка затихала. Государыня откланивалась и покидала бал, а после нее спешили разъехаться все приглашенные.

Великий князь Павел Петрович давал балы по понедельникам в Петербурге, а по субботам — на Каменном острове. Придворный лакей развозил личные приглашения великого князя. Помимо этого, каждый полк гвардии отправлял на праздник по два офицера.

Несмотря на все великолепие балов императорского двора, праздники вельмож того времени зачастую не уступали последним. Причем не только балы, но и семейные вечера отличались роскошью и торжественностью. «Образ жизни вельмож был гостеприимный, по мере богатства и звания занимаемаго; почти у всех были обеденные столы для их знакомых и подчиненных; люди праздные, ведущие холостую жизнь, затруднялись только избранием, у кого обедать или проводить с приятностию вечер».[31]

Апогея своего блеска достиг российский двор при Екатерине II. Роскошь, царившая при дворе, служила заразительным примером для столичного общества. Все высшее общество увлекалось театром, и молодежь охотно устраивала домашние спектакли. Образовывались целые группы великосветских любителей; известны театры княгини Долгоруковой, графини Головниной, в доме Апраксиных.

С постройкой здания Благородного собрания Москва прославится своими балами по всей России. Каждый год накануне Рождества помещики соседних с Московской губерний со своими семействами отправлялись из деревень в Москву в сопровождении длинных обозов с поросятами, гусями, курами, крупой, мукой и маслом. Замоскворечье гостеприимно встречало долгожданных хозяев неприхотливо убранных, заросших садами домов, владельцы которых не стремились к тесному общению с соседями, если не принадлежали к одной губернии. По четвергам все соединялись в большом кругу Благородного собрания: «Тут увидят они статс-дам с портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд и алмазов. Есть про что девять месяцев рассказывать в уезде! И все это с удивлением, без зависти: недосягаемою для них высотою знати они любовались, как путешественник блестящей вершиной Эльбруса»[32]. Московские праздники 1787 года, когда Россия отмечала двадцатипятилетие восшествия императрицы на престол, надолго остались в памяти современников. Бал в собрании превзошел все ожидания. Вот воспоминания Е.П. Яньковой: «Бал был самый блестящий и такой парадный, каких в теперешнее время и быть не может: дамы и девицы все в платьях или золотых и серебряных, или шитых золотом, серебром, камений на всех премножество; и мужчины тоже в шитых кафтанах с кружевами, с каменьями. Пускали в собрание по билетам самое лучшее общество; но было много.

Императрица тоже была в серебряном платье, невелика ростом, но так величественна и вместе милостива ко всем, что и представить себе трудно».[33]

Первый бал наследника Павла Петровича состоялся 11 декабря 1765 года: «Сегодня у Его В-ва первый бал; прежде никогда еще не бывало. Одевшись, читал государь цесаревич с Его Преподобием о. Платоном Св. Писание; потом изволил пройтить в церковь. Возвратясь из церкви, сел кушать. После обеда, часу в шестом, съехались званые на бал. Открыть бал изволил Его В-во с фрейлиной А.А. Хитровой. Танцовали в том покое, где на часах стоят Кавалергарды, потому что на половине Его В-ва нет ни одной для того довольно просторной комнаты. В начале десятаго часу бал кончился; все разъехались, и государь цесаревич сел кушать. Весьма был доволен сегоднашним вечером; танцовал и говорил очень много со своей любезной…»[34] — вспоминал воспитатель наследника С. Порошин.

Прошло две недели, и 25 декабря, на Рождество, Павел Петрович был приглашен к императрице, у которой к шести часам собрались все фрейлины и множество кавалеров. После разнообразных игр начались танцы, сначала русский, затем польский, менуэты и контрадансы. В это время из внутренних покоев императрицы вышли семь дам в очаровательных нарядах — на них были кофты, юбки, чепчики, лишь на голове одной из них косынка. Каково же было удивление собравшихся, когда таинственные незнакомки оказались: Г.Г. Орлов; камергер А.С. Строганов; камергер гр. Н.А. Головин; камергер П.Б. Пасик; шталмейстер Л.А. Нарышкин; камер-юнкер М.Е. Баскаков; камер-юнкер кн. A.M. Белосельский, чью голову и украшала упомянутая косынка. А что же наследник? «С Его В-ва пот почти капал: столь искренне принимал он в сих забавах участие!»[35]

Но жизнь вносит свои перемены в характер и образ мыслей человека. Через несколько десятилетий император Павел Петрович объявит жесточайшую войну круглым шляпам, запретит «вальсовать», или, как говорилось в полицейском предписании, «употребление пляски, называемой вальсеном».

Весна александровского царствования — это возобновление пышных празднеств в обеих столицах — Петербурге и Москве. «Едва ли петербургское общество было когда-либо в такой сильной степени расположено к веселой и открытой жизни, как в начале царствования императора Александра I»[36], — вспоминал Ф. Булгарин. Где-нибудь у Фельетта высшее общество позволяло себе освободиться от строгостей этикета и предавалось беззаботной веселости. Старшее поколение, протанцевав минут пять, собиралось за карточными столами философствовать и сплетничать, потешаясь вистом, рокамболем или игрой в ерошки, «хрюшки никитичны»… От популярной и очень азартной игры в юрдон пошло долго бытовавшее выражение «проюрдониться».

Наступил 1812 год — год духовного испытания России. История сохранила воспоминания графини Шуазель Гуф-фье, бывшей фрейлины при дворе Александра Павловича. Благодаря ее мемуарам мы узнаем о том самом бале в имении Запрет под Вильно, на котором российский император получил известие о вторжении Наполеона в Россию. Этот исторический бал чуть не окончился драматически для Александра I и его окружения, состоявшего из известных военачальников. Дело в том, что в саду императорского дома архитектор Шульц построил для танцевального зала (он должен был изображать луг с цветами) галерею с колоннами. Фундамент для галереи и колонн был ненадежен, и незадолго до бала галерея обрушилась, задев одного из строителей. Шульц бежал, испугавшись обвинения о тайном сговоре с французами. Погоня нашла лишь шляпу архитектора на берегу реки. Несмотря на столь неприятные обстоятельства, бал состоялся и надолго запомнился современникам.

«Блестящее собрание разряженных женщин, военных, в богатых мундирах и орденах с алмазами; рассыпавшаяся на зеленой лужайке огромная толпа, пестревшая разнообразными блестящими цветами своих одежд <…>. Но вот появился государь, и все взоры сосредоточились на нем». Ужин был сервирован на двух небольших столах. «Было так тихо, что огни не гасли, и блеск иллюминации, озарявшей часть парка, фонтана и реки с ее островами, казалось, соперничал со звездами и с мягким светом луны, — вспоминала графиня Шуазель Гуффье. Кто бы мог подумать, при виде любезности и оживления, проявленных в этот вечер Александром, что он как раз во время бала получил весть, что французы перешли Неман и что их аванпосты находятся всего в десяти милях от Вильно. Шесть месяцев спустя Александр говорил мне, как он страдал от необходимости проявлять веселость, от которой был так далек. Как он умел владеть собой!»[37]

Примерно через два месяца после отъезда из Вильно российского императора Наполеон тоже давал здесь бал. Но если Александр Павлович поразил окружающих своей любезностью (превосходившей, по отзывам современников, галантность Людовика XIV), то Наполеон удивил обратным. Посмотрев на танцующих несколько минут, Наполеон перекинулся парой фраз с окружавшей его свитой, маршалами и хозяином зала и уехал под приветственные крики.

Во время пребывания в городе Наполеон устроил прием в замке. Шуазель Гуффье была вынуждена принять приглашение, дабы не подвести отца, которому приписывали чрезмерное уважение к русским. Вскоре после этого приема графиня посетила Закрет. Замок представлял картину полного разгрома — апельсиновые деревья опрокинуты и разбиты, теплицы с тропическими растениями разрушены. «Крапива и чертополох росли теперь в тех местах, где раньше цвели розы и спели ананасы. Печальное молчание царило там, где я недавно слышала звуки музыки и веселые, радостные голоса. Одни птицы еще пели свои песни и не покинули этих рощ. Фонтан иссяк. Словом, Закрет предназначен был служить военным госпиталем».[38]

Трагическое и одновременно удивительное время, а история двух балов — его иллюстрация.

30 августа 1812 года, в день тезоименитства императора, в московском театре был спектакль и маскарад. Воспитанники театрального училища танцевали мазурки, кадрили и характерные танцы. Неприятель приближался к Москве, и публика состояла в основном из раненых военных.

В ложах театра гремела музыка, в маскарадных залах пели цыгане, повсюду были накрыты столы для ужина и игры в карты. Содержатель театрального буфета продавал за небольшую цену виноградные вина, лишь бы они не достались французам.

Гвардейцы пировали до двух часов ночи; настроение было приподнято-отчаянное: в военное время «рубль идет за копейку, потому что сегодня жив, а завтра нет».[39]

Заграничные походы 1813–1814 годов не всегда удостаиваются должного внимания, между тем для участников военных кампаний тех лет взятие Парижа имело не меньше значение, чем сражение за Смоленск или Бородинская битва.

19 марта 1814 года союзные войска торжественно вошли в Париж. Столица Франции осталась целой и невредимой благодаря решению императора Александра Павловича не мстить за пожар Москвы, но пощадить Париж — город великой европейской культуры.

Государь Александр Благословенный много сделал для Парижа: он освободил дома парижан от солдатского постоя, запретил воинству брать себе что-либо бесплатно и строго следил за выполнением этого приказа. Он отпустил всех пленных, сказав, что никогда не воевал с французским народом, но лишь с его кровавым тираном. Поэтому вступление русских войск в город было восторженно встречено парижанами. В июне русская армия сдала караул в Париже французской национальной гвардии, а сама выступила в обратный путь.

В начале 1815 года Москва плясала «отчаянно». Трудно было представить, что два года назад Первопрестольная столица была разорена. «Воины повергают теперь свои лавры к стопам юных красавиц, которые, быть может, молились, чтобы они вышли целы и невредимы из боя». В Москве военные были повсюду, а потому московские невесты имели блестящую возможность сделать выгодную партию. На балах кавалеров больше, чем дам! На балу у князя Голицына было 18 дам и более 40 танцоров. Видя, что многие не танцуют, князь выдумал кадриль, где у каждой дамы — два кавалера.

Многие барышни жестоко поплатились за то, что «плясали как угорелые». В феврале тяжело заболела княгиня Шаховская, вследствие простуды, полученной на балу, умирала графиня Бобринская.

Но и в летний сезон бальная лихорадка не покинула столицу. Причем, если на балу у графини Орловой было 200 человек, то в Дворянском собрании — 1500, а на купеческом балу — более 3000 приглашенных.

На одном из праздников государь прошелся в первом полонезе с графиней Каменской, во втором — с княгиней Лопухиной-матерью, третий полонез он начал с госпожой Бролио. Во время полонеза дамы пытались «выпросить» у императора «милостей» для своих мужей, но, как известно, тогда это не удалось никому.

15 июня 1815 года бал у герцогини Ричмондской. Предчувствие опасности овладело гостями. Все ждут герцога Веллингтона. «Железный герцог» прибыл около девяти часов вечера. Он весел и всем своим видом вселяет уверенность. Спустя некоторое время появился принц Оранский, у которого герцог спросил, нет ли каких новостей. «Нет! Ничего, кроме того, что французы переправились через Самбру и имели стычки с пруссаками. Вы слышали об этом?»[40]

В то время как некоторые дамы едва не лишились чувств, а кавалеров била нервная дрожь, герцог не потерял хладнокровия. Он продолжал светскую беседу, время от времени отдавая распоряжения адъютантам. Около полуночи Веллингтон попрощался с гостями, прошел в кабинет к хозяину бала, где указал на карте место будущего великого сражения — Ватерлоо.

Разгром при Ватерлоо завершил поход Наполеона. 15 июля 1815 года Наполеон был отправлен на Святую Елену. Русским солдатам не пришлось сразиться с неприятелем. Ситуация 1815 года заставила союзников разместить на территории Франции часть своих войск числом 150 тысяч человек. Герцог Веллингтон был назначен главнокомандующим оккупационным корпусом, а командующим русским корпусом — генерал-лейтенант граф М.С. Воронцов. 21 октября 1818 года в мэрии Мобежа было составлено благодарственное письмо на имя М.С. Воронцова. В нем, в частности, говорилось, что благодаря деятельности М.С. Воронцова жизнь города протекала в обстановке мира и спокойствия, а сам командующий являлся истинным примером благородного поведения для своих подчиненных.

Вряд ли Мобеж за всю историю своего существования находился когда-либо в центре таких великолепных празднеств и видел столько известнейших людей со всей Европы, как в октябре 1818 года. 13 октября в город прибыли император Александр Павлович и король Пруссии. Как вспоминает Ф.Ф. Вигель, двухэтажный дом М.С. Воронцова с небольшим садом был достаточно просторен, чтобы в нем устроить бал для свиты обоих государей, принцев, штаба, главной и всех корпусных квартир и других многочисленных гостей города.

«Знаете ли вы в истории более красивую эпоху, чем эта наполеоновская сказка? Именно — «красота», красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с тем друг с другом воюют. Вся Европа — какой-то элегантный салон, в котором то сражаются, то проходят в придворных полонезах».[41]

Особую изысканность и блеск русского двора времен царствования императора Николая Павловича отмечали многие современники. Балы и другие празднества этого времени поражали всех своим великолепием. После пышной коронации государя 22 августа 1826 года в Москве начались непрерывные и разнообразные торжества. Традиционное народное гулянье было устроено на Девичьем поле, вдоль которого поставили длинные ряды столов с богатыми угощениями, тут же жарились целые быки и били винные фонтаны. Как только прибыл император со свитой, был дан сигнал, народ с криками бросился к яствам и, как отмечали очевидцы, «разом поднял все на ура!».

Действо, проходившее 27 августа в Грановитой палате, можно назвать балом весьма условно. В зале, переполненном людьми, танцевать было невозможно. Сделав в польском несколько шагов, гости останавливались или пятились назад, потому что встречались с первой парой, обогнувшей к этому времени весь зал. «Это был не бал, а движущаяся или стоящая на одном месте масса людей: всякой видел только того, с кем встретится или кто стоит возле», — вспоминал М.А. Дмитриев.

В Большом театре и Дворянском собрании давали в это время великолепные балы. Примерно в полночь устраивался парадный ужин, после которого императорская фамилия покидала бал, продолжавшийся зачастую до самого рассвета.

Среди других торжеств по случаю коронации современники отмечали балы у английского и французского посланников — герцога Девонширского и маршала Мармона; князя Н.Б. Юсупова и графини А.А. Орловой-Чесменской.

Вкус и изящество французских балов славились по всей Европе. Москвичи убедились в этом на балу у маршала Мармона. Заметим, что окружавшие маршала генералы, штаб— и обер-офицеры принадлежали к лучшим фамилиям Франции, и сама личность маршала вызывала интерес приглашенных. Все знали, что в марте 1814 года герцог Рагузский, маршал Мармон, вместе с маршалом Мортье подписали договор о сдаче Парижа союзникам. Прошло всего двенадцать лет, и маршал как представитель королевской Франции на коронации русского государя радушно встречал гостей на балу в честь нового императора Николая Павловича.

Несмотря на то что все московское общество было поглощено коронационными торжествами, «самую крупную новость эпохи» составляли, по словам Д.Н. Толстого, «прощение Пушкина и возвращение его из ссылки». «В то самое время, когда царская фамилия и весь двор <…> съезжались на бал к французскому чрезвычайному послу, маршалу Мармону, герцогу Рагузскому, в великолепный дом князя Куракина на Старой Басманной, — писал М.Н. Лонгинов, — наш поэт[42] направлялся в дом жившего по соседству (близ Новой Басманной) дяди своего Василия Львовича Пушкина, оставивши пока свой багаж в гостинице дома Часовникова <…> на Тверской. Один из самых близких приятелей Пушкина[43], узнавши <…> о неожиданном его приезде, отправился к нему для скорейшего свидания в полной бальной форме, в мундире и башмаках. На другой день все узнали о приезде Пушкина, и Москва с радостию приветствовала славного гостя».[44]

Во время коронационных торжеств в Москве (длившихся около месяца), когда сам император вернул А.С. Пушкина из михайловской ссылки, граф А.А. Толстой (младший брат деда Л.Н. Толстого Ильи Андреевича) пригласил Александра Сергеевича на домашний бал в дом своих родителей в Малом Власьевском переулке. Во время танцев Пушкин, потанцевав со взрослыми барышнями, пригласил на танец младшую дочь графа — А.А. Толстую (1817–1904). Это событие Толстая запомнила на всю жизнь. Ее ум ценили Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев и И.А. Гончаров. «Так, под знаком Пушкина, суждено ей было вырасти и стать незаурядной личностью».[45]

Своеобразной данью новым веяниям стал так называемый «бал с мужиками» 1 января 1828 года в Зимнем дворце, более половины гостей которого составляли петербургские мещане.

«Полиция счетом впускала народ, но более сорока тысяч не впускали. Давка была страшная, — вспоминала А.О. Смирнова-Россет. — За государем и государыней шел брат мой Иосиф, уже камер-паж, он держал над ее головой боа из белых и розовых перьев. Государь говорил беспрестанно: «Господа, пожалуйста», — и перед ним раздвигалась эта толпа, все спешили за ним».[46]

В Георгиевском зале императрица, одетая в прекрасный русский сарафан, садилась за ломберный стол играть с министрами в бостон или вист, туда «простых людей» пускали по десять за раз, не более. Везде гремела полковая музыка. По углам стояли горки, на которых были выставлены золотые кубки, блюда и другая посуда. Лакеи разливали чай и сами размешивали в нем сахар ложечками, чтобы кто-нибудь не позарился на царское добро. Церковь была открыта: и священники, и дьяконы служили молебны… В десять часов вечера государыня с дежурной фрейлиной и свитой отправлялись ужинать в Эрмитаж, во время ужина играли Бетховена. Простые же гости могли оставаться во дворце до полуночи.

Придворные собрания разделялись на утренние и вечерние. На утренние собрания для принесения поздравлений их величествам и их высочествам в высокоторжественные дни являлись фрейлины, камер-фрейлины, статс-дамы, высшие чиновники, генералы, штаб— и обер-офицеры, члены дипломатического корпуса. На вечерние собрания приглашались только высшие придворные чины, иногда артисты и люди, известные императору и высочайшей фамилии по уму и познаниям.

Балы давались круглый год, за исключением времени постов. Главным же бальным сезоном была зима. Великосветские праздники Петербурга отличались особым блеском и роскошью.

Светский этикет строго различал правила проведения бала и танцевального вечера. Последний не требовал большого количества приглашенных, изысканных костюмов. Одинаково неприличным считался как городской костюм, так и бальный наряд. На эти вечера дамы наряжались лишь слегка. На балах не танцевали под рояль, а только под оркестр, причем лица, как говорили тогда, «средних лет», не решавшиеся танцевать на балах, могли свободно делать это на вечерах, где почти всегда царила атмосфера простоты и веселья. Программа вечера зависела от личных пристрастий, вкусов, убеждений хозяев, каждый из которых собирал свое общество.

В начале 20-х годов XIX века в Кишиневе на вечерах у Варфоломея танцевали, у Крупянского обедали и играли в карты, а у Липранди «не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским»[47]. Надо заметить, что А.С. Пушкин бывал и у Варфоломея, и у Липранди, и у Кру-пянского.

На вечере 22 октября 1831 года в присутствии императора Николая Павловича и императрицы генерал-адъютанты, камергеры и фрейлины высочайшего двора играли в «веревочку», танцевали вальсы, разыгрывали фанты. «Это была точно семейная, простая, бесцеремонная беседа. Государь был истинно не Государем, а добрым каким-то отцом в семействе и между короткими знакомыми»[48], — вспоминал А.Я. Булгаков.

Накануне Рождества Христова, в сочельник после всенощной у императрицы Александры Федоровны всегда была елка для ее детей, и вся свита приглашалась на этот семейный праздник. Государь и царские дети имели каждый свой стол с елкой, убранной подарками. После раздачи подарков императрицей все входили в зал, где был приготовлен большой длинный стол, украшенный фарфоровыми вещами императорской Александровской мануфактуры. Здесь разыгрывалась лотерея среди всей свиты.

Государь Николай Павлович выкрикивал карту, выигравший подходил к ее величеству и получал выигрыш-подарок из ее рук. Среди призов было немало книг, в том числе сочинения Пушкина и Жуковского. Участница этих вечеров баронесса М.П. Фредерике вспоминала спустя десятилетия: «Так все было мило, просто, сердечно, несмотря на то что было в присутствии государя и императрицы; но они умели как никто своей добротой и лаской удалять всякую натянутость этикета».[49]

Необычайно роскошным был бал, данный в конце апреля 1834 года петербургским дворянством по поводу совершеннолетия наследника престола.

Для этого был выбран огромный зал в доме обер-егер-мейстера Д.Л. Нарышкина на набережной Фонтанки, но зала этого оказалось недостаточно, и, сделав крытый переход, к дому Нарышкина присоединили ряд комнат соседнего дома. Кроме того, поручили архитектору А.П. Брюллову построить «столовую залу» для парадного ужина.

О балах у графа Потоцкого говорил весь Петербург. «На его вечерах были швейцары со шпагами, официантов можно было принять за светских франтов, ливрейные были только в большой прихожей, омеблированной, как салон: было зеркало, стояли кресла, и каждая шуба под номером. Все это на английскую ногу»[50]. Но если убранство гостиных Потоцкого было действительно заимствовано из Англии, то сам граф оставался истинным польским аристократом. Мало кто мог сравниться с ним в умении танцевать мазурку.

Граф с поразительной для своих лет легкостью буквально летал во время танца и говорил партнерше: «Мазуречка, пане», — а дама отвечала: «Мазуречка, пан храббе». В то время пары буквально неслись по залу (впоследствии движения стали спокойнее), а зрители аплодисментами встречали графа и его даму.

Во главе петербургского света того времени стояли несколько семейств — Нарышкины, князья Барятинские, князья Белосельские-Белозерские, графы Строгановы и графы Виельгорские. Но самым блестящим и модным считался дом графа И.И. Воронцова-Дашкова, хозяйка которого графиня Александра Кирилловна была одной из очаровательных женщин своего времени. «Много случалось встречать мне на моем веку женщин гораздо более красивых, может быть, далее более умных, хотя графиня Воронцова-Дашкова отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встретил ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружение. Много женщин впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не могла казаться тем, чем была та в действительности»[51], — утверждал В.А. Соллогуб.

Каждую зиму графиня Воронцова-Дашкова устраивала в столице бал, на который съезжался цвет петербургского высшего общества. Бал этот становился событием светской жизни. С известием о выезде императорской фамилии на бал мажордом Воронцова итальянец Риччи, в черном бархатном сюртуке, со шпагой сбоку и треуголкой под локтем, становился с двумя дворецкими у подъезда. Граф Воронцов ожидал высоких гостей на первой ступени лестницы, а графиня — на первой площадке. Опираясь на руку графа Воронцова, первой поднималась императрица, за ней следовал государь Николай Павлович. Императрица Александра Федоровна вместе с хозяином открывали бал полонезом. Ужинала государыня одна, за небольшим столом, сервированным посудой из чистого золота. Император обычно прохаживался между столами и где ему было угодно.

Балы в Мариинском дворце блистали великолепием. Особенностью этих балов, поражавших воображение современников, было присутствие среди приглашенных профессоров Академии наук и Академии художеств и офицеров Горного инженерного корпуса. Общество Мариинского дворца отличалось серьезными интересами. Великая княжна Мария Николаевна проявила себя талантливой художницей, герцог Лейхтенбергский интересовался точными науками и горным делом. Профессоров приглашали во дворец не только на балы, по и для чтения лекций. Великосветские дамы съезжались сюда на лекции по истории профессора Петербургского университета К.И. Арсеньева. Когда подросли маленькие герцоги, профессора приезжали на уроки к детям.

Не только Москва и Петербург славились в описываемые нами времена своими праздниками.

В 1837 году император Николай Павлович предпринял путешествие на юг России, главная цель которого — маневры в Вознесенске с 18 августа по 3 сентября.

30 августа в доме главного начальника сосредоточенных в Вознесенске войск генерала от кавалерии графа Витте состоялся бал.

Стены и потолок бального зала были обтянуты кисеею, вдоль карниза висели фестоны из голубой материи, отороченной блестящей бахромой.

Зал украшали воинские доспехи и огромные канделябры, сделанные из сабель и ружей. Четыре люстры были увенчаны кирасирскими касками. В глубине, от пола до потолка, возвышался тройной ряд ружей, сабель и копий, освещенных множеством свечей.

Две комнаты, предназначенные для императорской фамилии, отличались изяществом убранства. В одной из них было развешано редкое оружие разных веков и народов. Бал начался в восемь часов вечера и окончился в два часа ночи (число посетителей доходило до 1500).

Бал в Вознесенске — бал военной столицы края.

Бал в Одессе должен был представить город как столицу огромного сельскохозяйственного региона империи, центр общественной и культурной жизни.

В Одессе великосветские балы устраивали герцог Ришелье, знаменитый граф Сен-При, графы Сабаньские и Потоцкие. Беспошлинный ввоз иностранных вин, тканей, кружев, фруктов и прочих товаров в Одессу давал возможность одесситам, не тратя больших средств, жить с европейской роскошью.

При императоре Николае Павловиче генерал-губернатором Новороссийского края и Бессарабии был граф Михаил Семенович Воронцов. «Сия новорожденная колония при Ришелье, и еще более при Ланжероне, была бюрократической республикой; Воронцов, как отблеск трона, поразил и ослепил ее»[52], — писал об Одессе 20—30-х годов Ф.Ф. Вигель.

Граф Воронцов прибыл в Одессу с блестящей свитой польских и русских аристократов. Его супруга графиня Елизавета Ксаверьевна, урожденная Браницкая, считалась одной из привлекательнейших женщин своего времени.

Общество в доме генерал-губернатора делилось на две части. Первая состояла из «избранных» и собиралась в гостиной у графини Е.К. Воронцовой. Там можно было найти Раевского, Марини, Пушкина, Бруннова, Сенявина, Франка. Сам генерал-губернатор в основном находился в бильярдной, где собиралось «полуплебейское общество»[53], как называет его Ф.Ф. Вигель, то есть состоящее в основном из служащих М.С. Воронцова.

Елизавета Ксаверьевна Воронцова, будучи председательницей женского благотворительного общества, привлекала в свои салоны художников, представителей польской аристократии, видных государственных деятелей, богатых негоциантов. «Светлейшего князя Воронцова обожали. Он заботился о крае, поощрял местных ученых, украсил Одессу прекрасными зданиями, был обходителен и гостеприимен»[54]. Это был период подлинного величия Одессы.

За две недели до приема императора и императрицы одесский градоначальник А.И. Левшин обратился к М.С. Воронцову с просьбой утвердить смету на «исправление всей наружной штукатурки и побелку стен биржевого здания; на устройство внутри большой залы пилястр и «росписку» стены; на пробивку двух дверных отверстий и на сделание дверей с коробками и с приборами…». Градоначальник предлагал произвести все эти работы за свой счет. Но Воронцов наложил резолюцию: «Разрешить из суммы 1838 года», имея в виду городские доходы.[55]

Мебель, ковры, египетские циновки, турецкие шали, предназначенные для залов и комнат Биржи, были привезены в Одессу из Константинополя.

Бал устраивался по добровольной подписке жителей, без привлечения городских, казенных или общественных средств. Сумма расходов доходила до 70 тыс. рублей. Обязанности хозяйки бала приняла на себя графиня Е.К. Воронцова. Вечером 6 сентября 1837 г. здание Биржи напоминало сказочный дворец, над балконом которого блистали слова «Боже, царя храни!». Перед входом в зал был устроен кабинет для императрицы. Его убранство отличалось вкусом, оригинальностью и роскошью. Кабинет украшали листья и гроздья свежего винограда, драпировка из роскошных шалей.

Открылся бал полонезом, и первой парой были императрица с генерал-губернатором М.С. Воронцовым.

В двенадцатом часу ночи император удалился, но танцы продолжались.

В первом часу пополуночи высокие гости последовали на ужин, столы которого были накрыты между биржевой колоннадой и бальным залом. Стены украшали флаги морских держав, люстры были изготовлены в виде морских якорей.

Стол для императорской фамилии был установлен на специальном возвышении. Кроме того, были накрыты 30 столов в этом же зале для 350 особ, других посетителей угощали в отдельных комнатах.

После ужина Александра Федоровна вернулась в танцевальный зал. Знак высочайшего уважения — следовать в первой паре с императрицей. Этой чести вновь удостоился М.С. Воронцов. И это притом, что в зале присутствовали наследник и великий князь Михаил Павлович. Бальный церемониал еще раз подтвердил особый статус генерал-губернаторской власти и личное уважение к М.С. Воронцову.

Этот бал — важное событие в истории не только культурной, но и политической жизни Одессы и всего региона.

В 1837 году наследник престола цесаревич Александр Николаевич совершил путешествие по России. «Путешествие наследника имеет двоякую цель: узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим подданным»[56], — напишет в специальной инструкции для сына Николай I. Согласно наставлениям императора, наследник был обязан посещать все казенные учебные заведения, госпитали, учреждения приказов общественного призрения и тюрьмы, знаменитые фабрики и заводы. Наряду с этим Николай I дает строгие рекомендации сыну в отношении его поведения на балах: «Буде наследник будет зван на бал, принимать подобные приглашения в губернских городах, в прочих отклонять, извиняясь неимением времени. На сих балах его высочеству танцевать с некоторыми из почетных дам польский, с молодыми же знакомыми или же лучше воспитанными — французские кадрили две или три, но никаких других танцев. На ужин не оставаться и вообще не более часу или двух, и уезжать неприметно»[57]. В Москве Александру Николаевичу разрешалось принимать приглашения на балы как в зал Дворянского собрания, так и к знатным особам.

В своих посланиях, адресованных императору, наследник подробно описал свое путешествие. Из писем мы узнаём в том числе и о посещении Александром Николаевичем бальных церемониалов.

Так, в Твери он протанцевал на балу три польские и три французские кадрили. На блестящем, по мнению наследника, балу в Ярославле он участвовал в шестнадцати польских (видимо, имеется в виду шестнадцать смен партнерш в танце) и четырех французских кадрилях. Не каждый губернский город мог позволить себе устройство бала в честь будущего императора Российской империи — к примеру, в Перми за «неимением общества» и «удобного помещения» бала не было.

На бал в Тобольск многие гости приехали из Томска и Омска. На торжестве присутствовало до трехсот человек, причем, по мнению Александра Николаевича, дамы были «порядочно одеты» и музыка «хорошая из казаков».

В Оренбурге бал проходил в галерее, построенной в степи. «Этот праздник был единственный в своем роде, настоящий степной <…>», — сообщал в одном из писем отцу наследник.

Будущий император посетил балы в Казани, Пензе, Тамбове, Воронеже, Смоленске, Москве, Екатеринославе, Киеве, Полтаве. Но самым ярким, по его мнению, был бал в Харькове, он «лучший по обществу» и по «устройству залы» из всех балов, которые он видел во время путешествия.

При Николае I «русский двор имел чрезвычайно блестящую внешность, — вспоминает А.Ф. Тютчева. — Он еще сохранял весь свой престиж, и этим престижем он был всецело обязан личности императора Николая. Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Он обладал нравственными свойствами. Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд — все, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем земным божеством, всемогущим повелителем, все отражало его незыблемое убеждение в своем призвании».[58]

Зимний сезон 1850/51 года особенно прославился балом у графини Н.А. Орловой-Денисовой. Этот праздник надолго остался в памяти современников благодаря великолепным костюмам двух кадрилей. Одна из них представляла шествие двора английской королевы Елизаветы, «королева (сама хозяйка) шла под руку с графом Лейчестером (князь Владимир Четвертинский); за ними следовали дамы, кавалеры и пажи».

Другая кадриль олицетворяла Российскую империю и была построена таким образом, чтобы сверху читался полный императорский титул. Впереди выступал «седовласый старец Киев в пышном боярском наряде, ведя под руку молодую женщину в сарафане из серебристой ткани, осыпанном драгоценными камнями». Во второй паре шел граф Ростопчин, изображавший Москву. Сибирь шествовала под началом Ермака, «которого представлял Дашков, колоссального роста, покрытый с головы до ног стальными доспехами». Самой красивой парой были признаны князь С.А. Оболенский с княгиней Н.Б. Шаховской, олицетворявшие Польшу. В продолжение бала они превосходно танцевали краковяк и мазурку.

Обе костюмированные кадрили были повторены в зале Благородного собрания в присутствии императора Николая Павловича. Но на этот раз на бал были приглашены мальчики из лучших московских фамилий, которые, будучи в русских костюмах, несли на длинных древках гербы областей или городов, «предшествуя паре, соответствующей этому гербу».

Уже после смерти государя Николая Павловича, в годы нового царствования, А.Ф. Тютчева напишет в своем дневнике о бале в Дворянском собрании в Москве 4 сентября 1856 года с иронией и горечью: «Времена изменились, балы — тоже».

В XIX веке все большую популярность в Европе приобретают балы в пользу нуждающихся. Светская благотворительность — исключительная принадлежность аристократии. Если женщина становилась дамой-патронессой, это подтверждало ее принадлежность к высшему свету.

Согласно указу императора от 29 января 1854 года в течение года следовало ограничиваться одним спектаклем, концертом и маскарадом от всех Императорских театров в пользу военных инвалидов.[59]

Публичные балы с лотереями, базарами, аукционами давались благотворительными обществами и заведениями с разрешения правительства и допускались в дни, согласованные с Дирекцией Императорских театров; на Святой неделе (в те дни, когда нет спектаклей), с Фоминой недели, за исключением постов, до последних шести недель перед Великим постом. Каждое благотворительное общество могло дать только один публичный бал в год. Публичные балы для детей и публичные праздники с благотворительной продажей допускались с разрешения правительства в те же самые периоды, как и балы с лотереями, и не более одного раза в год.

Среди многочисленных праздников зимнего сезона 1858 года современники особо выделили бал, данный в училище глухонемых, состоявшем в ведении Опекунского совета, основанного императрицей Марией Федоровной. На этом бале были все воспитанники училища, все служащие, их родственники и знакомые. Гости этого удивительного бала отмечали, что дети, не слыша музыки, танцевали в такт, грациозно, с соблюдением всех правил хореографии. Но главное — лица маленьких танцоров светились счастьем. Особую их радость вызвали обильные угощения в конце праздника.

17 и 18 декабря 1878 года в трех залах Мариинского дворца был открыт благотворительный базар в пользу Николаевской детской больницы. В одной из гостиных продавалась теплая одежда для солдат и офицеров, в другой — предлагался богатый выбор елочных украшений, детских книг, игр, предметов дамского и детского туалета. Девочки продавали букеты цветов. Всего за два дня было распродано вещей на 5000 рублей. Первой покупательницей стала императрица, купившая несколько вещей для раненых военных.[60]

Николаевская детская больница в Санкт-Петербурге была основана в 1834 году. Это второе в Европе филантропическое заведение подобного рода, первая детская больница открылась в Париже в 1802 году. Николаевская больница ежегодно принимала 1 тысячу бедных детей, и 28 тысяч детей лечились здесь амбулаторно. Двери больницы были круглосуточно открыты для детей, и за 34 года ее существования ни одному ребенку не было отказано в медицинской помощи.[61]

16 февраля 1878 году в залах Дворянского собрания Санкт-Петербурга состоялся благотворительный бал в пользу семейств убитых и раненных на войне, устроенный французской колонией. Несмотря на довольно высокую стоимость билетов, не все желающие смогли попасть на бал, собравший около 5 тыс. человек. В одиннадцать часов вечера бал начался гимном «Боже, царя храни!». Оркестр исполнял гимн при радостных восклицаниях присутствующих, причем по настоянию публики дважды.

Благотворительные базары, которые устраивали великая княгиня Елизавета Федоровна и великая княгиня Мария Павловна, пользовались у современников наибольшим успехом. «Во время устройства благотворительных базаров Елизавета Федоровна до поздней ночи рисовала деревянные закладки для книг со своим вензелем «S.K.». Эти предметы продавались лучше всего, все хотели получить сувенир «из рук великой княгини». <…> Великая княгиня Мария Павловна умела привлекать на свои приемы тех, кто обладал тугим кошельком, но не имел благородного происхождения. В благодарность за гостеприимство богатые люди «охотно открывали свои кошельки».[62]

Одно из тяжких последствий любой войны — обездоленные дети, дети-калеки, дети-сироты, которым общество обязано не только дать кров, еду и одежду, но и позаботиться об их воспитании и образовании. Общество доставления дешевых квартир, основанное в Петербурге в 1859 году, предоставляло бедному населению столицы приют, работу, питание, бесплатное медицинское пособие.

В школе общества получали начальное образование ежегодно до 50 детей; после этого дети, в зависимости от способностей, определялись на средства общества в средние учебные заведения или мастерские. В 1872 году общество приобрело в собственность дом Реймерса. Впоследствии для него был выстроен новый дом, где в комнатах и отдельных квартирах (с отоплением, освещением, водой) проживало примерно 350 человек. В 24 комнатах размещались мастерские, столовая, прачечная, кухня, булочная.

При доме общества имелся специальный зал, приспособленный для сценических представлений. В нем устраивались также благотворительные спектакли, концерты, танцевальные вечера, а по воскресеньям зал бесплатно предоставлялся для народных чтений.

Четыре дня (с 19 по 22 декабря 1882 года) продолжался базар и елка в Петербургской городской думе в пользу нуждающихся учащихся народных училищ столицы. Бесплатный вход в залы думы был открыт с часа дня до девяти часов вечера. Недалеко от огромной елки находились бочки с сюрпризами беспроигрышной дешевой лотереи.

5 февраля 1890 года в залах Петербургского Дворянского собрания состоялся костюмированный бал учеников Императорской Академии художеств, устраиваемый ежегодно в пользу нуждающихся товарищей. Этот бал выделялся по сравнению с другими празднествами сезона особой оригинальностью костюмов. Около полуночи в зале несколько раз прошло аллегорическое шествие «Русская Масленица»: мимо гостей двигались «икра», «горшок с тестом», «блины» и другие «яства».

Среди многочисленных «рыцарей», «тореадоров» и «боярынь» всеобщее внимание привлек костюм, склеенный из заглавий газет и журналов, а вместо маски у него была свиная морда; костюм был увешан апельсинами. Современники сочли, что это одеяние остроумное, но пошлое. Второе шествие — «Масленица на Олимпе» — понравилось всем своей оригинальностью.

В Екатерининском институте в Москве учились девочки из самых древних дворянских фамилий. На институтский бал попадали в результате строгого отбора. Так, из Александровского юнкерского училища на бал отправлялись от четырех до шести лучших юнкеров.

Сняв верхнюю одежду и приведя себя в порядок, юнкера поднимались по широкой мраморной лестнице, устланной красными коврами; на верхней площадке их встречали дежурные воспитанницы, после легких реверансов они провожали приглашенных в зал.

«Большая бронзовая люстра спускается с потолка, сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебно переливаются, брызжа синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми — колдовскими лучами…