|

|

Юрий Александрович Молок

Пушкин в 1937 году

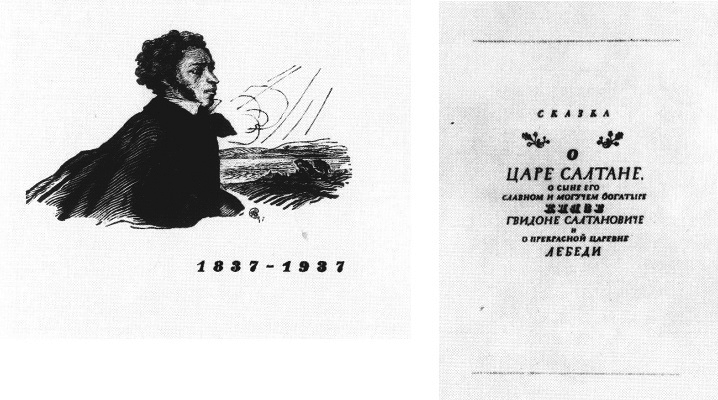

От автораГлавной задачей моей работы является попытка реконструировать сложную художественную ситуацию 1937 года, связанную со 100-летней годовщиной со дня смерти А. С. Пушкина. Этот трагический для русской культуры год, окрашенный драматическими событиями в политической жизни страны, был наполнен мемориальными пушкинскими выставками, конкурсами на новые памятники, новыми иллюстрированными изданиями. Многие из этих проектов остались неосуществленными.

Несмотря на обширную литературу по изобразительной пушкиниане — достаточно вспомнить работы С. Либровича и Э. Голлербаха, А. Эфроса и Б. Терновца, М. Беляева и О. Пини, А. Сидорова и Е. Павловой, не говоря уже о трудах пушкинистов, — до сих пор нет монографической работы, в которой материалы пушкинской иконографии были бы сосредоточены вокруг этой ключевой для русской культуры даты.

Особое значение для нашей темы имеют материалы дискуссий с участием крупнейших деятелей культуры (Ю. Тынянова, Б. Бабочкина, К. Петрова-Водкина, Б. Томашевского и др.) о вопросах создания нового памятника Пушкину в Ленинграде и проблемах воплощения образа поэта в живописи и графике. Эти дискуссии, развернувшиеся в 1936–1937 годах на страницах журналов «Звезда» и «Литературный современник», практически выпали из внимания исследователей, хотя и представляют несомненный интерес для реконструкции историко-культурной ситуации 1937 года. Это и определило сложную структуру книги. Полная научная публикация материалов дискуссий комментируется в отдельных исследованиях, вошедших в монографию, в специально подобранном изобразительном ряде и в научных комментариях и дополнениях.

Дискуссии 1937 года вокруг пушкинских тем в конечном счете составили своего рода литературную программу не осуществленных в свое время проектов. Рассмотрению исторического контекста этих проектов посвящена вводная глава «Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романа», в которой затрагивается и проблема статуса художественного наследия в 1930-е годы — именно с этой стороны в ту эпоху резкой критической переоценке были подвергнуты многие достижения старой пушкинианы, начиная с опекушинского памятника Пушкину в Москве, остающегося главным памятником поэту. Его история в советское время также освещена во вводной главе. Другие главы, составляющие раздел «Иконографические этюды», посвящены отдельным монографическим темам. Написанные на основе новых, в ряде случаев неопубликованных материалов, эти главы также соотнесены с 1930-ми годами, с их тенденциями радикального пересмотра художественного наследия.

Особое место в книге занимает собственно иконография. Иллюстрации, специально подобранные для настоящего издания, представляют собой последовательный ряд развития пушкинской иконографии и визуальную параллель авторской концепции. Здесь наряду с известными произведениями репродуцируются малоизвестные, часть из которых публикуется впервые. Вместе с репродукциями художественных произведений печатается также редкая документальная графика и фотографии.

Следует также пояснить, что замысел настоящей книги возник вне прямой связи с пушкинскими юбилеями. Мои первые устные публикации по этой теме относятся еще к 1986 году, когда по приглашению М. Чудаковой я выступил на Третьих тыняновских чтениях с докладом «Памятник Пушкину в толковании Тынянова и в графике 30-х годов», а за полгода до этого принял участие в вечере в Московском Доме художника, названном его куратором, искусствоведом В. Мейландом, «В защиту Пушкина от изобразительного искусства…». (Помнится, один скульптор там же рассказал мне, что среди студентов Художественного института существовало негласное обязательство, нечто вроде клятвы Гиппократа, никогда не рисовать и не лепить Пушкина. Столь массовый и официозный характер приобрел в эти годы юбилейный социальный заказ.)

Возвращение к этой теме в последние годы объясняется не только моим желанием завершить работу[1], но и эпидемией новых памятников, в том числе и Пушкину, особенно заселивших Москву. В этой связи, как мне представляется, небесполезно вспомнить некоторые страницы истории этого явления и порожденной им мифологии.

Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романаСреди коротких заметок Ю. Н. Тынянова, затерянных в старых журналах, есть одна, которая еще не привлекла к себе особого внимания исследователей, да, может быть, и не заслуживала того, если бы не касалась главной темы творчества Тынянова — теоретика и историка литературы, и особенно Тынянова-прозаика. Речь идет о Пушкине, точнее, о памятнике Пушкину — одной из главных идей культуры 1930-х годов, идеи, в обсуждение которой был втянут и Тынянов.

Мы имеем в виду его статью «Движение», опубликованную в пушкинском номере ленинградского журнала «Звезда» (1937. № 1), приуроченном к 100-летию со дня гибели поэта. Открывался номер стихами «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», которые приобретали здесь несколько другой смысл, чем вкладывал в них поэт, размышляя, подобно Горацию и Державину, о суде потомков в рамках литературной традиции. Авторская исповедь, не публиковавшаяся поэтом при жизни, читалась в те юбилейные годы как риторическая ода уже другого, непушкинского времени, вроде: «Слушайте, товарищи потомки…» В юбилейном номере журнала фигурировало немало биографических и внебиографических двойников Пушкина, вплоть до однофамильцев поэта, даже не поэта, а памятника поэту. (Так, в повести Б. Лавренева фигурировали уже два Пушкина: комендант Детского Села, военмор Александр Семенович Пушкин, и памятник его великому однофамильцу в царскосельском парке.) Печатались и другие посвященные Пушкину опыты современной литературы — например, вариации на темы пушкинской прозы, скажем, повесть для кино М. Блеймана и И. Зильберштейна «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», не говоря уже о прямых «литературных двойниках» пушкинских произведений, таких, как искусная мистификация Михаила Зощенко «Шестая повесть Белкина», которую пушкинисты вполне могли выдать за вновь обнаруженную рукопись самого поэта.

Переход из одной эпохи в другую представлялся в 30-е годы прямым и легко осуществимым. От авторского словесного памятника к памятнику в «материале» — граните, мраморе или бронзе. Рядом с «нерукотворным» возникала идея нового «рукотворного» памятника, встроенного в текст новой эпохи и новой культуры. Говоря словами одной из ранних тыняновских статей, Пушкин был «выдвинут за эпоху»[2].

Сама композиция мемориального номера журнала была симметричной. Стихотворный пушкинский «Памятник», подобно тексту, выбитому на пьедестале, открывал журнал, а роль собственно памятника заменял словесный портрет: «Каким должен быть памятник Пушкину?»

Строго говоря, дискуссия на эту тему началась еще в предыдущем номере журнала (шла в трех номерах) под девизом «Памятники великим писателям». Речь шла о новом литературном плане Ленинграда, о «географии памятников», как называлась статья архитектора Е. Катонина. Скульпторы В. Козлов и Л. Шервуд, будущие участники конкурса на новый памятник, перевели разговор на Пушкина. Этот разговор был продолжен в юбилейном номере журнала, став своего рода литературной программой будущего памятника. Круг участников дискуссии был расширен. Кроме скульптора В. Лишева («Воплотить образ поэта в монументальной скульптуре») слово было предоставлено народному артисту Борису Бабочкину, прославившемуся в роли Чапаева («Пушкин — победитель»), писателю В. Каверину, незадолго перед этим опубликовавшему роман о пушкинистах «Исполнение желаний» (его статья называлась «Памятник гению»). Открывался раздел статьей Юрия Тынянова.

Неудивительно, что в этой дискуссии ему была отведена роль самого авторитетного судьи. Правда, в публиковавшихся одновременно в другом ленинградском журнале — «Литературный современник» — главах тыняновского романа, которые критика считала «прологом, вступлением к великой жизни»[3], Пушкин в нем был еще «ребенком и отроком»[4], он только покидал лицей. Но именно с Тыняновым связывали надежды на создание нового литературного памятника поэту, который, как мы знаем, остался незавершенным, так же как новый скульптурный памятник Пушкину в те годы вообще не был осуществлен.

Великая жизнь оказалась недописанной Тыняновым. Что касается памятника поэту, то он так и остался в те годы на уровне идей (дело не пошло дальше конкурсных проектов), само обсуждение которых, однако, стало характерным фактом культуры 30-х годов, с их риторическим пафосом сотворения новых идеалов и переосмысления, больше отрицания, старых. Такой сдвиг в общественном сознании — от литературного образа поэта к памятнику поэту — имел свою традицию, которая сложилась к концу XIX века.

I

Русский XIX век, так жестоко расправившийся со своим первым поэтом, как бы искупал свою вину, собрав народные деньги и открыв 6 июня 1880 года в Москве памятник Пушкину, «крещенный» речами Достоевского, Тургенева, Аксакова. Возвращение поэта в русскую культуру сопровождалось актом ее духовного самосознания, складывавшегося уже в послепушкинскую эпоху. Только литература, создавшая поэзию «мести и печали», избравшая своими героями Катерину и Базарова, Соню Мармеладову и князя Мышкина, могла возвести в ранг героя поэта-гения и поэта-жертву одновременно. В один день его канонизировать и его оплакивать.

Эта нота преклонения-покаяния звучала даже у тех, кто сам непосредственно не присутствовал на пушкинских торжествах. Например, у А. А. Фета: «Исполнилось твое пророческое слово: Наш старый стыд взглянул на бронзовый твой лик…». «Стыд» и «лик» — как далека была эта лексика от возвышенной риторики самых близких современников поэта: «Блажен, кто пал, как юноша Ахилл…» — так начинал В. Кюхельбекер свои стихи к лицейской годовщине 1837 года, первой годовщине без Пушкина. Ни романтический Пушкин О. Кипренского, ни «домашний» В. Тропинина, ни мраморные бюсты С. Гальберга и И. Витали уже не отвечали в 80-е годы тогдашним представлениям о поэте. В этом смысле характерен скромный офорт Л. Дмитриева-Кавказского, современный не Пушкину, а памятнику Пушкину, где поэт выглядит старше своих лет. «Таким, может быть, был бы Пушкин, дожив до 50 лет, но едва ли он мог быть и был таким при жизни», — писал о нем еще первый историк пушкинских портретов[5]. Сдвиг в возрасте оказался сдвигом в историческом времени и был продиктован намерением продлить, «выдвинуть за эпоху» образ поэта. Об этом говорит здесь отход от иконографии поэта и присутствие на полях одного из оттисков «чужого текста» — офортной ремарки в виде наброска головы Достоевского. (Потом у Пушкина появятся и другие спутники, тоже не обязательно из числа его современников, как, уже в 30-е года нашего века, Андрей Белый на тройном портрете работы К. Петрова-Водкина[6].) Говорит о том же и образ самого поэта, так не похожий ни на один из его прижизненных портретов, как будто перед нами не Пушкин, а страдальческий лик Достоевского.

Опекушинский памятник, выдержанный в классицистических нормах, хотя и с некоторым романтическим оттенком, не поддается такому прочтению. Однако нота скорби и печали, или, как говорили современники, задумчивости, сквозит и в склоненной голове поэта, и в коротком шаге его развернутой и тоже несколько склоненной фигуры, и в жесте руки, обращенном не во внешний мир, а к себе. Отказ скульптора от многофигурной композиции и выветрившихся к тому времени аллегорий, не мраморная, а бронзовая, черная фигура одинокого поэта, как отдельного человека, дают ему еще и другой план образа — выразительный силуэт. К этому следует прибавить, что этот памятник был как бы авторизован самим поэтом. Подобный характер ему придавали две последние строфы пушкинского стихотворения, текст которых был высечен на пьедестале. С левой стороны: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…»[7], с правой: «И долго буду тем любезен я народу…»[8]. Первую строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» восполняла фигура поэта. Памятник Пушкину и «Памятник» Пушкина, не имеющий прямого отношения к опекушинской статуе, оказались вместе, в одном историческом времени. Неудивительно, что текст надписей читали как текст скульптурного памятника[9], который один из современников его открытия бесхитростно перефразировал: «Ты памятник себе воздвигнул превосходный…»[10]

Л. Е. Дмитриев-Кавказский. Пушкин.

Офорт с портретом-ремаркой Ф. Достоевского. 1880.

Памятник Пушкину в Москве. 1880. Страстной монастырь.

Открытка. 1990-е гг.

У памятника Пушкину в Москве.

Фото. 1990-е гг.

Прописав Пушкина напротив Страстного монастыря, в самом центре Москвы, памятник приобрел черты некоего мемориального надгробия, тем более что ни точное место рождения поэта (где-то на Немецкой улице), ни день и место его захоронения (где-то в Святых горах) не отложились в исторической памяти. Поэтому и открытие памятника в 1880 году в некотором роде возмещало несостоявшиеся в 1837 году гражданские похороны Пушкина. Или — походило на его перезахоронение. Это и позволило сохранить за скульптурным памятником роль места и роль объекта поклонения поэту, а рядом с монументом — и возникнуть литературному мифу.

Собственно литературный образ памятника Пушкину начал складываться буквально в тот же день, когда он был водружен на Тверском бульваре. Литературная и историческая жизнь памятника достроила скульптурный образ, который удовлетворял далеко не всех современников. Почти забыты теперь слова И. Н. Крамского, адресованные П. М. Третьякову после открытия монумента: «Вы находите, что фигура жалкая, по-моему нет. Это не фигура поэта, это правда, но приличный статский человек — вот и все»[11].

Однако классицистический тип созданного А. М. Опекушиным памятника сохранил за ним на многие годы (сохраняет и до сих пор) роль объекта поклонения поэту, в чем прежде всего нуждалось русское общество. Как писал в предисловии к библиографическому указателю, выпущенному через пять лет после открытия памятника, его составитель, «более тысячи сочинений, статей, стихотворений и т. п., написанных по поводу этого торжества в разных местностях нашего отечества, где только приютился печатный станок… свидетельствуют о повсеместном почитании и любви к нашему великому поэту»[12]. Среди этих сочинений было немало любительских, но они, этот второй, третий сорт литературы, канонизировали памятник «снизу», начав ту традицию поклонения и идолопоклонства, которая дожила до наших дней.

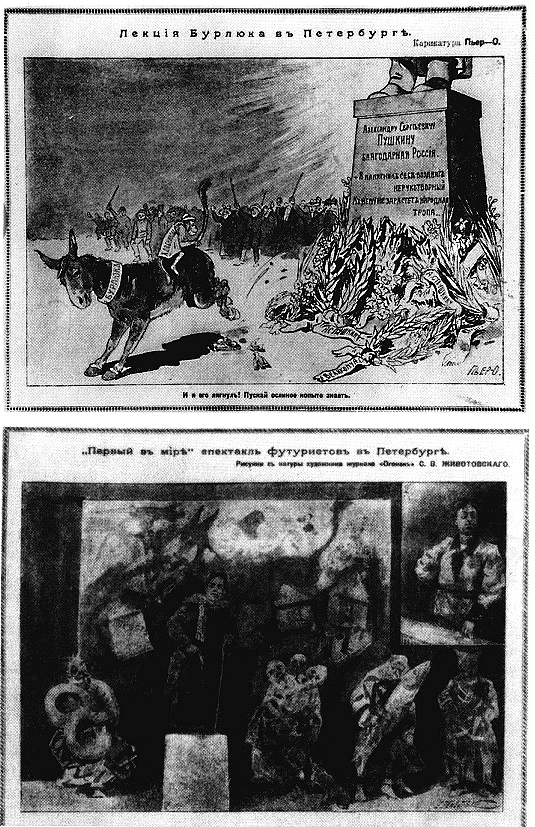

Для поэзии памятник оставался объектом канонизации Пушкина, с которым каждое новое поколение вступало в сложные взаимоотношения. Возлагало венки или пыталось разрушить идолопоклонство, обращаясь к памятнику как к двойнику поэта. Для новой русской поэзии — для символистов и особенно футуристов — такая канонизация Пушкина давала возможность переноса полемики с наследием поэта на скульптурный образ поэта. Новая русская поэзия уже не испытывала комплекса вины перед Пушкиным, и бронзовая статуя была для нее олицетворением поэта, возведенного в ранг памятника, литературного и скульптурного канона.

Вместе с тем пушкинская традиция недвижной и ожившей статуи[13], игры с памятником и игры в памятник, дает о себе знать и в поэзии нового времени. Слово сдвигает памятник с пьедестала и перемещает его в другое пространство. Примером такого романтического сплетения топографических координат памятника и биографических — поэта могут служить стихи раннего Пастернака:

Спит, как убитая, Тверская, только кончикСна высвобождая, точно ручку.К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,И дело начинает пахнуть дуэлью…Памятник Пушкину становится литературным образом, который органически врос в жизнь Москвы, стал своего рода восклицательным знаком в тексте города и укоренился в русской поэзии и прозе, в русском искусстве. В «Воспоминаниях» К. Коровина и стихах В. Хлебникова, Б. Пастернака, В. Маяковского, в прозе И. Бунина, М. Цветаевой, А. Платонова, М. Булгакова, вплоть до И. Ильфа и Е. Петрова неизменно присутствует памятник на Тверском бульваре. И. А. Бунин видит, как «вдали с благостной задумчивостью высится Пушкин» («Митина любовь», 1924), «чугунная фигура задумавшегося Пушкина» («Казимир Станиславович», 1916). В рассказе А. Платонова «Путешествие воробья» старый музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину («У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, продавцы газет из местного киоска, и все умолкали в ожидании музыки. Потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь»).

Судьба поэта наложилась на образ памятника и в простонародном истолковании, как образ городского фольклора. Характерен в этом смысле разговор Константина Коровина, позднее зафиксированный в его парижских воспоминаниях, с одним из мастеровых Большого театра, в представлениях которого все едино — реальность и легенда, вчерашний день и сегодняшний, наконец, памятник Пушкину и сам Пушкин: для него они — одно лицо (как в детской памяти Марины Цветаевой):

— Кто, — спрашиваю я, — сочинил «Руслана и Людмилу»? Знаешь, Василий?..

— Этот самый Пушкин, что с Тверского бульвара. От Страшного монастыря.

— Это памятник ему, — говорю.

— Знаем, сочинитель. Его вот застрелили…

— Зря, — говорю я, — дуэль была…

— Ну да, скажут Вам… Господа-то не скажут правду-то… а мы-то знаем…

— А вот отчего он без шапки стоит, знаете ли Вы? — вдруг спросил меня Василий…

— Нет, не знаю, — удивился я. — Отчего?

— А вот потому и голову наклонил, и без шапки, значит, снял и говорит, значит: «Прости, говорит, меня, народ православный…»

— Что ты, Василий. Кто это тебе сказал?

— Чего сказал… Там написано, на памятнике сбоку.

— Да что ты, Василий, где? Там это не написано…

— Нет, написано. Слух пройдет по всему народу, вот что. А ты уж смекай, как знаешь…[14]

Памятник Пушкину в Москве, украшенный красными флагами. Фото.

(Искра. 1917. № 10. 12 марта).

А. В. Лентулов. Тверской бульвар. Страстной монастырь.

Масло. 1917.

«Мое поколение, — писал М. О. Гершензон, — вероятно, последнее, которое еще молодило в жизни хоть и слабые следы живого Пушкина… В Кунцеве, летом, присела возле меня ветхая старушка с котомкой и рассказала… что была она крепостная и принадлежала Нащокину Павлу Воиновичу… и, бывало, придет Александр Сергеевич Пушкин, тот, чей памятник на Тверском бульваре, и уж всегда требует, чтобы она ему прислуживала; и раз живописец стал писать его портрет, лицо написал… и живописец остальное, т. е. плечи и грудь, писал с нее…»[15]. Так по Москве, около памятника, еще ходили подлинные или мнимые тени людей, знавших самого поэта.

В ироничные 20-е годы, годы не Пушкина и не памятников, сам монумент как будто вынесен за скобки — как в знаменитом романе И. Ильфа и Е. Петрова, для героев которого памятник Пушкину существовал как адрес на карте Москвы[16], а «Медный всадник» — всего лишь как повод для сатирических куплетов[17].

Монумент прижился в Москве, стал совсем своим, почти домашним («На Тверском бульваре очень к Вам привыкли», — скажет Маяковский). Из возвышенной риторики памятник перемещается в лирическую, даже сентиментальную, городскую прозу. Потом переходит в разряд «низких», или, по терминологии Ю. Н. Тынянова, «вторых», «младших» жанров. Переходит в бытовую, разговорную речь. Так возникает некий неологизм, имевший хождение в различных вариантах сокращенного словосочетания от «Памятника Пушкину». У Булгакова в «Дьяволиаде» памятник упоминается как «штука», которая «всей Москве известна», опознавательный знак мифического чичиковского предприятия — «Пампуш на Твербуле». Такое шутливое сокращение было придумано не в эпоху, названную О. Мандельштамом «эпохой Москвошвея», а имело хождение еще в гимназические времена: «Жду тебя, мой друг Карлуша, на Твербуле, у Пампуша!»[18]

Все это знаки литературной биографии и житейской истории московского памятника, которые в Ленинграде имел только «Медный всадник», тоже переживший свою полосу снижения образа. Надо ли много говорить, что в 20-е годы мысль о романе про Пушкина вряд ли приходила Тынянову в голову. Он начинал не с Пушкина, а с его окрестностей, повести о Кюхельбекере. Идее нового памятника Тынянов тогда предпочитал «Восковую персону».

Наряду с литературной, у московского памятника была своя художественная и фотографическая биография. Некоторое время она еще включала в себя Страстной монастырь, как в кубофутуристическом панно А. В. Лентулова «Тверской бульвар. Страстной монастырь» (1917), затем взгляд художников переместился на сам бульвар, где в конце 20-х годов проходили книжные базары, картина С. А. Лучишкина так и называлась — «Праздник книги. Тверской бульвар» (1927). Потом памятник возникал отдельным силуэтом, но уже без монастыря, на юбилейных литографиях П. И. Львова и П. В. Митурича. Характерно, что знаменитый мхатовский спектакль «Последние дни» (1943, декорации П. Вильямса), где, согласно замыслу М. Булгакова, сам Пушкин фигурирует лишь за сценой, завершался проекцией на театральный задник силуэта опекушинского монумента. «Чугунный человек, чуть наклонив голову, смотрел в зрительный зал»[19].

Более населенной была иконография фотографическая. Памятник непременно фигурировал и на открытках старой Москвы, и на праздничных страницах советских иллюстрированных журналов — то с воткнутыми в него красными флажками, то с воздушными шариками на первомайских праздниках. Он фигурировал как часть перестраивающейся улицы Горького в фотоальбомах «От Москвы купеческой к Москве социалистической» (1932) и «Москва реконструируется» (1939). Фотография не только документировала реальность, но и фиксировала инсценировку открытия новых пушкинских памятников. В Ленинграде — закладку нового монумента, в Москве — открытие старого монумента с новой надписью. Такова известная фотография митинга 10 февраля 1937 года, на котором, как писали газеты, присутствовало 25 тысяч человек. «Памятник освобождается от покрывала, скрывавшего текст подлинных пушкинских стихов, высеченных к юбилею на гранитном пьедестале.

С. А. Лучишкин. Праздник книги. Тверской бульвар.

Масло. 1927.

„Все на книжный базар!“ План Тверского бульвара.

(Красная нива. 1929. № 22).

Азбучная истина. Шарж.

(Бегемот. 1927. № 7).

В. Маяковский. О поэзии. М., 1939.

Обложка А. Г. Тышлера.

Тверской бульвар и Страстная площадь 5 мая 1932 г.

Фото А. М. Родченко.

Гремит „Интернационал“»[20]. Интересно сравнить эту фотографию с наброском Николая Чехова, зарисовавшего сцену подлинного открытия памятника 6 июня 1880 года. Любопытная деталь, отмеченная этим снимком, — присутствие на площади сразу нескольких Пушкиных: кроме самого монумента, на панно, установленном на колокольне Страстного монастыря, на рекламном щите у кинотеатра «Центральный», где в это время шел фильм «Юность поэта», на портретах в руках у демонстрантов. В этом смысле пушкинский митинг мало чем отличался от праздничных манифестаций на Красной площади, где к Мавзолею с фигурами вождей на трибуне демонстранты несли их же портреты. Тиражирование «главных героев» было знаком того времени, в 1937 году в их число попал и Пушкин.

Вместе с тем наряду с официальными манифестациями юбилей пробудил и искренние чувства к поэту, вызвавшие новый интерес к его памятнику. В истории «ожившей статуи» это были знаменательные дни. «Мы посвящали Пушкину стихи, сочинения, мечты, — вспоминала позднее тогдашняя школьница. — Пушкин снился нам. Мы говорили с ним как с живым… Пушкин, Пушкин, Пушкин… Встретив новый год, мы отправились на Тверской бульвар… Мы читали Пушкину его стихи. Без конца читали»[21].

Именно эта мифологическая аура делала московский памятник фактом не столько истории русской скульптуры, сколько фактом русской, а потом и советской культуры.

II

Мы совершили такой пространный экскурс в историю московского памятника и должны будем еще вернуться к нему не только с целью расширить рамки дискуссии, очерченной ленинградскими участниками и ленинградскими идеями. Не только потому, что ленинградец Иосиф Бродский, думая о Пушкине, вспоминал московский памятник:

Пустой бульвар.И пение метели.И памятник убитому поэту.Пустой бульвар.И пение метели.И голова опущена устало…Прямо или за скобками дискуссии о предполагаемом памятнике в Ленинграде фигурировала и статуя Пушкина на Тверском бульваре. Фигурировала отнюдь не в качестве образца для подражания. Так, называя московский памятник «равнодушным», В. Каверин писал: «Перед нами скорее опоэтизированный чиновник, нежели поэт», почти дословно повторяя слова, сказанные в свое время Крамским. Опекушинский памятник не удовлетворял в 1930-е годы и тех, кто относил его к лучшим из поставленных до революции, например Бориса Бабочкина, который говорил, что этот монумент не дает «ясного представления о Пушкине, его эпохе, его творениях». В отличие от других, Тынянов не упоминает прямо Опекушина, но его слова — «величавая статуарность, неподвижность вросшего в землю монумента — все это враждебно представлению о Пушкине», — можно прочесть и как характеристику опекушинского памятника, особенно если вспомнить тыняновское отношение к наследию XIX века, например, к гоголевским иллюстрациям Агина или Боклевского[22]. К тыняновской характеристике «застывшего и неподвижного» присоединится и Виссарион Саянов, прямо адресовав ее «статуе на Пушкинской площади в Москве».

Нетрудно заметить в этих нападках дань традиционной ревности Петербурга к памяти поэта. Еще на петербургских торжествах 1880 года в связи с открытием памятника в Москве Д. Минаев выступил со стихами, в которых были строчки, повторявшиеся как рефрен с незначительными вариациями, но с нарастающей интонацией:

Не отдадим Москве поэта:Он наш не менее Москвы!..…………………………………………Нет, мы не отдадим поэта:Он наш не менее Москвы!…………………………………………Так нам не уступать поэта?Он наш не менее Москвы!…………………………………………Нет, не уступим мы поэта:Он наш не менее Москвы!(Эти чувства остались неутоленными и много позднее; в канун столетия со дня гибели поэта Е. Полонская писала: «Могилы его в этом городе нет, / Но кровь его в городе нашем».) Тогда же, после чтения стихов Д. И. Минаева, возникла уже не первый раз мысль «выразить свое уважение к Пушкину достойным памятником на одной из площадей столицы»[23]. Однако, действительно неудачный петербургский памятник поэту, установленный по одной из ранних моделей того же Опекушина в 1884 году, через четыре года после московского, стал еще в свое время объектом сатиры. Неудивительно, что теперь, при обсуждении вопроса «Каким должен быть памятник Пушкину?» старая петербургская статуя у одних вызывала «недоуменное раздражение» (Е. Катонин), на других производила «жалкое впечатление» (В. Каверин), третьи говорили, что она «не делает особенной чести русской скульптуре», и предлагали перенести ее в Михайловское (В. Саянов). Такое отношение к петербургскому памятнику неизбежно проецировалось на московскую статую, некоторые вообще не делали между ними различия. «Это памятники в узком значении этого слова, — писал В. Лишев, — т. е. фигура поэта, лишь напоминающая о том, что был такой поэт Пушкин, и выглядел он внешне примерно так, как изобразил его скульптор».

Митинг на Пушкинской площади в Москве 10 февраля 1937 г.

Фото.

Митинг на Пушкинской площади в Москве 10 февраля 1937 г.

Фото.

Открытие памятника Пушкину в Москве 6 июня 1980 г.

Рисунок Н. П. Чехова.

Стремление развенчать старый памятник (памятники) Пушкину было продиктовано прежде всего пафосом конструирования новой модели монумента поэту, согласно идеалам новой эпохи. Особенно радикален в этом отношении был скульптор Л. В. Шервуд, рассказывавший о почти неизвестном по другим источникам замысле сооружения в Москве (при слиянии Яузы и Москвы-реки) по инициативе М. Горького Дворца мировой литературы, перед которым предполагалось установить грандиозный многофигурный памятник поэту, после чего, по словам скульптора, «неудачный памятник Пушкину на Тверском бульваре будет снят».

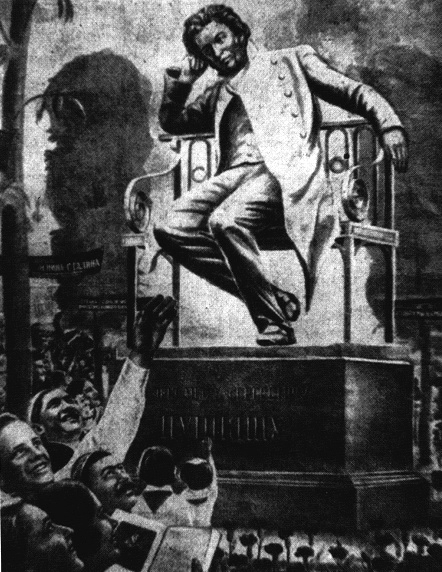

В спорах о будущем памятнике, носивших достаточно отвлеченный характер (однофигурный или многофигурный, барочный в духе Фальконе или классичный в манере Мартоса) и скорее посвященных тому, каким не должен быть памятник, самую решительную позицию занял исполнитель роли Чапаева. Бабочкин выступал как бы от имени своего героя: «…новый памятник Пушкина должен показать поэта не в его время, а в наши дни… должен изображать самого Пушкина среди народностей СССР». В этом Чапаев оказался не одинок. На Всесоюзной пушкинской выставке, открывшейся в феврале 1937 года в Историческом музее, экспонировалась картина Н. Шестопалова «Комсомольцы подносят цветы к памятнику Пушкина в селе Остафьево», где поэта почти не видно, а на переднем плане помещены комсомольцы и цветы. Скульптор Б. Яковлев был скромнее, на выставку конкурсных проектов в конце 1938 года он представил эскиз, на котором у пьедестала памятника Пушкину была изображена фигурка пионера.

Эта попытка, точнее социальный заказ, продемонстрировать связь времен более красочно обнаружилась в селе Михайловском в карнавальной ситуации 37-го года. Как рассказывает Виктор Шкловский,

колхозники устроили маскарад на льду. Проходила Татьяна Ларина, надевшая ампирное платье на тулуп. У нее был такой рост, она была так красива, что выглядело это хорошо. Шли богатыри, царица-лебедь, в кибитке ехал с синей лентой через плечо бородатый крестьянин Емельян Пугачев, рядом с ним ехала сирота Маша Миронова — капитанская дочка. И за ними на тачанке, гремящей бубенцами, с Петькой ехал, командуя пулеметом, Чапаев. Я спросил устроителя шествия — ведь про Чапаева Пушкин не писал? — А для нас это все одно, — ответил мне колхозник[24].

Ключевым в дискуссии был вопрос о месте будущего памятника, от чего, собственно, и зависел его характер. Тут мнения разделились. Одни склонялись к скверу возле Академии художеств, другие говорили о новом районе города, третьи — о площади перед Русским музеем (где и будет установлен в 1957 году памятник работы М. Аникушина). Тынянов выдвинул идею выноса памятника на Неву, примерно о том же говорил Каверин, предлагая подумать о Пушкинской площади перед зданием Биржи на Стрелке Васильевского острова. Юбилейный пушкинский комитет, склонявшийся поначалу к скверу у Академии художеств, решил в пользу Биржи, где и была произведена торжественная закладка камня. Памятник должен был быть обращен к Неве, водружен на камень, чтобы быть не ниже окружающих его Ростральных колонн, словом, стать чем-то вроде нового «Медного всадника». Однако из этого проекта ничего не получилось. Неудачи двух конкурсов (осень 1937 и конец 1938 года) и архитектурные трудности места не позволили осуществить этот грандиозный замысел[25]. Лучшим был признан проект московского скульптора И. Шадра, однако памятник был установлен много позднее, в другом месте и другим скульптором[26].

Но здесь нас интересует другое — идеи переселения памятника с места на место, перекраивание старого петербургского текста. Если в Ленинграде это происходило на бумаге, в рамках дискуссии, то в Москве это случилось с реальным памятником. Все с тем же памятником на Тверском бульваре.

III

История памятника Пушкину, вокруг идеи которого, как мы видели, схлестнулось столько страстей, не была завершена. В ее длинной биографии оказались более исторически значимы не новые памятники поэту, а повороты судьбы все той же старой статуи на Тверском бульваре.

В августе 1950 года Пушкин «перебрался» на другую, противоположную сторону улицы Горького (хотя решение о его «переселении» было принято еще в 1944 году). То, что Пушкин проделал некогда с памятником Петру, случилось с его собственным памятником. Но если у Пушкина Медный всадник все же только литературный образ, то переезд памятника поэту был вполне конкретным делом, своего рода переселением на новую квартиру, что обычно связывали с реконструкцией города[27].

Однако в основе переселения памятника лежала все та же, осознанная или неосознанная, идея вписать памятник в новый контекст эпохи, для чего требовалось сменить историческую декорацию памятника на современную.

Собственно говоря, вопрос о переезде был предрешен еще в 30-е годы, годы спора на тему «Каким должен быть памятник Пушкину». Одновременно с реконструкцией главной улицы города менялся и ее текст. Вспомним, что Тверская улица была переименована в улицу Горького еще в 1932 году, а через пять лет Страстная площадь — в Пушкинскую площадь (монастырь, где служили панихиду по поэту в день открытия памятника в 1880 году, был разобран). Триумфальная площадь стала именоваться площадью Маяковского еще раньше, в 1935 году.

Изменения произошли и с будущими соседями Пушкина. Рядом с «домом Фамусова» еще в середине 20-х годов вырос дом «Известий», казавшийся в то время чудом и гигантом конструктивизма. Потом, уже при Пушкине (памятнике Пушкину), дом Фамусова снесли, а громадный козырек кинотеатра «Россия» (на 2500 мест) занял место сценического задника статуи поэта.

С переездом характер памятника изменился даже чисто в скульптурном смысле. Не говоря уже о том, что он оказался на другом, более высоком берегу улицы и для увеличения его высоты был поставлен на специально бетонированную основу. Как уже отмечено исследователями скульптуры, «на своем первоначальном месте памятник производил более интимное и лирическое впечатление. В настоящее время после его постановки на новом месте, в центре обширной Пушкинской площади, он стал больше главенствовать в пространстве и выглядеть торжественней. Повернутый на 180 градусов, памятник потерял выразительность в силуэте…»[28].

В создании ауры памятника немалую роль играет его биография, его духовное пространство. В случае с Пушкиным оно сильно изменилось. Памятник не просто переехал на другую сторону улицы, на какие-то 50–60 метров, а из 1880 года шагнул в 1950-й, из одной эпохи — в другую.

Переезд Пушкина словно стал сигналом для заселения улицы другими монументами, работы уже современных скульпторов. Снова обратимся к хронологии. Через год после переселения Пушкина справа от него, у Белорусского вокзала, водружается памятник Горькому, через четыре года — слева — памятник Юрию Долгорукому, через восемь — справа — Маяковскому, который как будто предвидел это: «…нам стоять почти что рядом». Теперь к ним прибавился еще и маршал Жуков.

Это горизонтальный срез окружения поэта по главной магистрали. Но соседи его менялись и по кольцу старых московских бульваров. Еще в 1936 году был объявлен конкурс на новый памятник Н. В. Гоголю в Москве, ввиду того, что памятники. А. Андреева, установленный в начале века на Гоголевском бульваре, «не передает образа великого писателя-сатирика, а трактует Гоголя как пессимиста и мистика»[29]. Но новый Гоголь, работы Н. В. Томского, сбросивший с себя шинель и вставший в полный рост, наподобие Пушкину, был установлен только через два года после переезда его памятника. Пушкин на новом месте и новый Гоголь сделались не столько поэтическими и историческими знаками прогулок по милым сердцу москвичей бульварам, сколько парадными портретами из хрестоматии по истории русской литературы. («И Гоголь не тот, и Пушкин не там», — замечали современники[30].)

Но вернемся на улицу Горького. Еще в начале 80-х годов казалось, что «у нас скульптуре обеспечен резонанс площади, у нас в бронзу и камень будет облечена история»[31]. В известном смысле так и произошло. Попав почти на красную линию улицы Горького, теперь опять Тверской, в новый, чужой контекст, фигура поэта возглавила собой аллею монументов, которые выстроились вокруг него. Подобно высотным зданиям, они с некоторым запозданием, как это свойственно памятникам, завершили целую историческую эпоху. Это изменило и характер и контекст памятника. Вокруг него складывается новая жизнь и новая мифология, в которой есть своя поэтическая память, не без ностальгии о «Пампуше у Твербуля»:

На фоне Пушкина снимается семейство.Фотограф щелкает, и птичка вылетает…Все счеты кончены, и кончены все споры.Тверская улица течет, куда не знает…Так идеи дискуссии, которая была вроде очерчена чисто ленинградскими проблемами, по-своему отозвались и в Москве и растянулись на многие годы. Сегодня, читая ее материалы, не столько задаешься риторическим вопросом, «каким должен быть памятник Пушкину», сколько лучше понимаешь, каким он не должен быть.

I. Каким должен быть памятник Пушкину

Дискуссия в журнале «Звезда»ПРОГРАММА ДИСКУССИИ

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЯМ

(«Звезда». 1936. № 12)

Н. Э. Радлов. Заметки о памятниках.

В. В. Козлов. Памятник Пушкину Е. И. Катонин. География памятников.

Л. В. Шервуд. Гранит и бронза увековечат их образы. Слово скульптора[32].

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

(«Звезда». 1937. № 1)

Ю. Тынянов. Движение.

Б. А. Бабочкин. Пушкин-победитель.

В. Каверин. Памятник гению.

В. В. Лишев. Воплотить образ поэта в монументальной скульптуре.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

(«Звезда». 1937. № 4)

В. Саянов. Величие и монументальность.

Л. А. Ильин. Он должен быть прост, как стихи Пушкина.

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЯМ

Советское изобразительное искусство призвано увековечить для народных масс черты великих людей прошлого. Исключительное внимание, уделяемое партией и правительством литературе, сказалось, между прочим, и в том, что первые памятники будут воздвигнуты именно художникам слова.

Уже опубликованы правительственные постановления, согласно которым в Горьком, Москве и Ленинграде будут сооружены памятники Алексею Максимовичу. Монумент Пушкина будет воздвигнут в Ленинграде. Объявлен конкурс на памятник Гоголю в Москве. В дальнейшем скульптура призвана увековечить память Белинского, Чернышевского и Добролюбова.

Помимо своего огромного культурно-политического значения, решения правительства будут иметь следствием мощный разворот советской скульптуры, которая должна будет выполнить ряд больших и ответственных заказов. Естественно, что предстоящие скульптурные конкурсы, к участию в которых привлекаются все лучшие художественные силы страны, вызывают глубокий интерес среди деятелей изобразительных искусств.

На эту тему читатель найдет высказывания скульпторов Л. В. Шервуда, В. В. Козлова, архитектора Е. И. Катонина, художника Н. Э. Радлова, А. Г. Яцевича.

Редакция «Звезды» предлагает высказаться широкой литературной общественности и читателям «Звезды» по этому важнейшему вопросу советского искусства.

Н. Э. Радлов

(зам. председателя ленинградского Союза советских художников)

ЗАМЕТКИ О ПАМЯТНИКАХ

В Ленинграде революция, при всей ненависти народных масс к старому режиму, сохранила памятники царей. Вот лучшее доказательство высокой художественной ценности этих монументов, над которыми работали великие мастера!

Предстоящие выступления наших советских скульпторов будут поэтому особенно ответственными и трудными. Нам нужно сделать не хуже! К счастью, Ленинград располагает в настоящее время довольно значительным числом талантливых ваятелей, которые, как известно, работают по всему Советскому Союзу. Я имею в виду таких мастеров, как Матвеев, Манизер, Лишев, Шервуд, Томский, Козлов, Синайский, Пинчук. Поэтому можно надеяться, что Ленинград сумеет достойным образом увековечить память своих великих писателей.

Мне кажется, что когда мы говорим о памятниках великих людей, то нужно делить их на две категории. С обликом некоторых связана в нашем представлении определенная, хотя и неписаная традиция. Таков, например, Пушкин, с именем которого ассоциируются Нева, Адмиралтейство, Зимняя канавка, вообще старый Петербург. Подобный памятник желательно трактовать монументально и традиционно. В других случаях допустимы и желательны поиски новых форм выражения.

Я не думаю, что следовало бы сделать композицию, включающую и статую Пушкина, и героев произведений. Фигура Пушкина должна говорить сама за себя. На пьедестале вполне уместна надпись-цитата. Я предложил бы цитату из «Памятника», но пусть выскажутся об этом подробно наши поэты и писатели.

Что является основным в личности и творчестве Пушкина? Конечно, вера в жизнь и природный оптимизм. Этим он нам особенно близок и дорог.

Задумчивый, грустный Пушкин, сидящий на скамейке, — памятник в Детском Селе — неплох, но это «локальный», необобщенный памятник. А в Ленинграде нам нужно другое!

Кстати, в связи с юбилеем поэта пора бы переименовать Детское Село в Пушкинское Село. Детские учреждения, преобладавшие здесь в начале революции, давно уже перестали определять физиономию этого дачного города.

Мне хотелось бы также, чтобы поскорее осуществилось хорошее предложение Н. С. Тихонова — Набережная Медного всадника.

Максим Горький живет в моем сознании прежде всего как великий учитель, как писатель, всем своим творчеством призывавший к новой жизни, учивший нас, как следует жить. Эту черту должен подчеркнуть в его изображении тот скульптор, на долю которого выпадет честь увековечить в Ленинграде образ Алексея Максимовича.

Много спорят относительно того, где следует быть памятнику Максима Горького. Я лично стою за самое простое решение — на углу проспекта имени Горького (бывший Кронверкский) и Кировского проспекта. В нескольких шагах отсюда жил Алексей Максимович, здесь он часто прогуливался. Место это чрезвычайно ответственное в архитектурном отношении. Памятник будет виден и со стороны Кировского моста, и с обоих проспектов. Очень важно, чтобы памятник был ориентирован на юг и освещался лучами солнца. От этого скульптура весьма выигрывает, а в данном случае такое условие налицо.

Мы так быстро растем в культурном и материальном отношении, что, вероятно, недалек уже день, когда можно будет говорить и о памятниках литературным героям. Думаю, что такая идея ни с чьей стороны не встретит возражений. Разве можно оспорить, что образ, скажем, Евгения Онегина в тысячу раз реальнее и живее, чем миллионы его живых, подлинных современников? Между прочим, идея эта — не новость. Мне известны три таких литературных памятника: Дон-Кихоту — на его родине, в Ламанче, Д?Артаньяну — на юге Франции, в Гаскони, и… Шерлоку Холмсу — в Англии.

Правда, классическая русская литература не создала положительных, с нашей точки зрения, фигур общенародного значения. На то были причины. Но ведь нам близки, как родные, многие образы мировой литературы!

Справедливость требует расширить тему, предложенную мне редакцией «Звезды». Мы обязаны говорить не только о памятниках писателей, но также и о великих художниках прошлого. Мы, советские художники, совершенно уверены, что в скором времени практически встанет вопрос о памятниках и бюстах таких людей, как Александр Иванов, Репин, Суриков, К. Брюллов, В. Серов, Чайковский, Римский-Корсаков, Бородин и др.

У нас в Ленинграде есть превосходное место для того, чтобы создать импозантную, впечатляющую аллею бюстов великих людей. Это проспект Пролетарской победы на Васильевском острове, где так много зелени и простора.

Подобное оформление этой магистрали достойно советской культуры, усвоившей все лучшее из художественного наследия прошлого.

В. В. Козлов

(скульптор)

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

В 20-е годы я работал секретарем, а затем председателем Секции скульпторов Союза работников искусств. В те годы Гражданской войны и разрухи, по мысли Ленина, были поставлены временные памятники многим великим людям.

Мы, скульпторы и художники, надеялись, что рано или поздно удастся наиболее значительные произведения «монументальной пропаганды» отлить в бронзе. У группы скульпторов в те годы возникла мысль в числе других памятников соорудить в Ленинграде памятник Пушкину.

С той поры вплоть до 1935 года я вынашиваю идею об этом монументе величайшему русскому поэту. Если не считать участия моего в конкурсе на памятник Пушкину в селе Михайловском, который был объявлен в 1924 году, вплотную к работе над памятником я подошел лишь в конце 1935 года, когда передо мной уже как-то конкретно возник образ Пушкина.

Как я себе представляю этот памятник? Прежде всего следует говорить о месте, где он будет установлен. Я лично таким наиболее подходящим для сооружения памятника местом считаю сквер на площади Лассаля.

В. В. Козлов. Пушкин на прогулке. Гипс. 1936.

(Всесоюзная художественная выставка 1937 г.).

Памятник Пушкину среди всего архитектурного ансамбля, связанного с годами жизни Пушкина, памятник в окружении домов, где Пушкин бывал и где жили его друзья Вьельгорский, Карамзин, Вяземский, памятник в рамке зелени на фоне прекрасной россиевской архитектуры, ныне Русского музея, будет особенно уместен.

Эта площадь обладает также особенно выгодным для монумента освещением. От восхода и до захода солнца монумент будет освещен наилучшим образом, а ведь, как известно, освещение играет весьма значительную роль в скульптуре.

Как я представляю себе памятник Пушкину? Вот он, волнующийся, стремительный, возмущенный теми тисками и путами, которыми пытались связать его мысли и творчество, стремящийся вырваться из окружающей его атмосферы жандармской николаевской России, наконец смело двигающийся в века, — таким мне представляется Пушкин, таким я хочу изобразить его в своем памятнике. Во всей композиции монумента должны чувствоваться легкость и гармония, свойственные стилю пушкинского творчества.

Е. И. Катонин

(архитектор-художник)

ГЕОГРАФИЯ ПАМЯТНИКОВ

Пройдет немного лет — и наш Ленинград станет еще красивее. Просторные площади, обрамленные монументальными общественными зданиями, раскинутся к югу от нынешнего города. Широкие магистрали соединят их со старым городом, с берегами Невы и Финского залива. Новый городской центр, с Дворцом Ленинградского совета в качестве архитектурной доминанты, вырастет к югу от Электросилы, на Пулковском меридиане.

Это не мечта, а точный план, тщательно разработанный и уже осуществляемый.

Не подлежит сомнению, что скульптура, являющаяся одной из важных составных частей так называемого «петербургского пейзажа», призвана сыграть еще большую роль в новом Ленинграде. Да и в старом городе есть также немало незавершенных ансамблей, которые ждут монументов великих людей и великих событий.

Ленинград был и остается городом первоклассных художественных памятников, которые сделали бы честь любой столице мира. К сожалению, «ассортимент» их недостаточно разнообразен.

Что мы имеем в настоящее время? Исключительные по силе памятники Петру (Фальконета и Растрелли), первоклассные статуи полководцев перед Казанским собором, прекрасный аллегорический памятник Суворову у въезда на Кировский мост, острую реалистическую фигуру Александра III да еще несколько царских памятников среднего качества.

Что же касается монументов великих писателей, композиторов, художников, ученых и архитекторов, прославивших на протяжении двух веков наш город, то в этой области эпоха царизма почти ничего не создала.

Статуя Пушкина в сквере на Пушкинской улице вызывает только раздраженное недоумение. Памятник Глинки возле Консерватории весьма посредственен в своем натурализме. Остается упомянуть разве только о неплохом памятнике Крылова в Летнем саду. Но скульптура эта интимная, связанная с окружающей интимной обстановкой.

Итак, в деле увековечения образов великих людей, трудившихся в нашем городе, перед нами открывается широкий простор. А рост нашей советской культуры и крепнущее материальное благополучие страны и нашего города — все говорит за то, что мы стоим на пороге расцвета скульптуры и зодчества.

Я должен заявить на этих страницах — на страницах литературного журнала, — что ни мне, ни другим работникам изобразительных и пространственных искусств ничего не известно о том, как именно представляют себе ленинградские литераторы будущие памятники великих писателей. Естественно, что, анализируя эту тему, я подхожу к ней с точки зрения архитектора, участвующего в планировке нового Ленинграда. Я буду говорить главным образом о «географии» памятников.

Начну с Пушкина. Памятник поэту, который как никто воспел красоту нашего города, его строгий, стройный вид, должен, разумеется, стоять в одном из старых центральных кварталов. Но где именно?

А. М. Опекушин. Памятник Пушкину в Санкт-Петербурге. 1884.

Фото И. А. Пальмина.

Ленинградский Пушкинский комитет склоняется к тому, чтобы воздвигнуть памятник поэту в Румянцевском сквере, возле Академии художеств. Красивый обелиск работы архитектора Бренна, находящийся сейчас внутри сквера, предполагается перенести в какое-нибудь другое подходящее место. Надо признать, что Румянцевский сквер, глядящий на Неву и перекликающийся с Медным всадником, — это, конечно, интересное место. Но есть, на мой взгляд, еще лучшая площадка, более посещаемая и ближе связанная с биографией поэта. Я имею в виду площадь Лассаля. Она и центральная, и вместе с тем интимная по своему духу. Статуя Пушкина, обращенная лицом и видимая с проспекта 25 Октября, имела бы исключительно спокойную и гармоничную «кулису» — здание Русского музея, кстати построенного современником Пушкина, архитектором Росси.

Зеленый массив сквера и низкие фонтаны, которые здесь хорошо было бы устроить, создали бы для памятника великолепную раму. Ближайшие здания — Малый оперный театр и Филармония — легко ассоциируются с творчеством Пушкина. Между прочим, поэт часто посещал два доныне сохранившихся на этой площади дома, бывая у музыканта Вьельгорского и у Карамзиной. Все эти соображения надо еще раз хорошенько взвесить.

Каким должен быть памятник Пушкина? В условиях города скульптор не может не подчиняться окружающей архитектуре. Масштабность памятника, его соотношение с окружающим пространством — вот одно из главных условий его художественного воздействия. Разумеется, дело заключается не просто в величине фигуры и пьедестала: Медный всадник невелик, но масштабен, тогда как огромный памятник Николаю I явно не вяжется с масштабами площади Воровского.

Далее. Застывшие официальные фигуры приелись. От памятника, особенно пушкинского, мы ждем динамичности и движения. Лично мне хотелось бы увидеть «взволнованного» Пушкина, поэта, взволнованного своей творческой мечтой.

Перейдем к памятнику Максиму Горькому, который должен быть сооружен в Ленинграде по решению правительства. Статуя великого пролетарского писателя должна, на мой взгляд, начать серию монументов нового Ленинграда. План развития города подсказывает достойное место.

Рядом с площадью Дворца Ленинградского совета, на которой предположен монумент Ленина, будет площадь Ленинградской Большой оперы. Здесь, в самом центре нового Ленинграда, и должен стоять памятник Горького.

Для скульптора образ Максима Горького является необычайно благодарной темой. Высокая фигура, сильная лепка черт лица, общая выразительность — все это должно вдохновить ваятелей и многое им подсказать.

Поговорим теперь о памятниках других великих писателей.

Для памятника Чернышевскому я предлагаю Чернышеву площадь, которую, к слову сказать, давно пора переименовать вместе с прилегающим к ней переулком: не Чернышев (кажется, какой-то генерал?), а философ и критик Чернышевский. Незначительный бюст Ломоносова, стоящий в сквере перед «Красной газетой», следовало бы, ввиду его интимного характера, перенести на Фарфоровый завод имени Ломоносова или в район василеостровских научных учреждений.

Для Добролюбова мы, планировщики города, считаем особенно подходящей «стрелку», на пересечении проспекта Добролюбова и проспекта К. Либкнехта. В недалеком будущем в этом районе будут проведены большие работы по благоустройству. На фоне парка, питомника и реки памятник Добролюбова будет выглядеть очень хорошо.

Нам в Ленинграде пора подумать и о достойном памятнике Гоголю. Творчество Гоголя тесно связало, мне кажется, со старыми мещанскими кварталами Петербурга, с бытом маленьких людей. Отсюда вытекает предложение: закрепить за памятником Гоголя Сенную площадь, которой по плану развития Ленинграда предстоит освободиться от рынка и превратиться в просторное благоустроенное пространство.

В этой своей статье я хотел только наметить некоторые общие контуры всей проблемы и отнюдь не исчерпал темы, которая глубоко волнует скульпторов, архитекторов и художников.

Было бы желательно, чтобы писатели и литературоведы углубили эту тему и подробно высказали свои соображения. Известно, что скульпторы наши часто работают в содружестве с архитекторами. Почему бы не создать в некоторых случаях «триумвираты»: скульптор — архитектор — писатель? Вдохновителем скульптора может и должен быть писатель каждый раз, когда речь идет о памятнике великому художнику слова и мысли.

От наших писателей скульпторы вправе ожидать творческой помощи, деловых указаний и плодотворных идей.

Л. В. Шервуд

(скульптор)

ГРАНИТ И БРОНЗА УВЕКОВЕЧАТ ИХ ОБРАЗЫ

Наш прекрасный Ленинград — город неиссякаемой творческой энергии — вместе с тем является городом-памятником, городом-музеем.

По старым гранитным камням Невской набережной некогда бродил вдохновенный Пушкин, любуясь чугунно-бронзовым ажуром решетки Летнего сада. На другой стороне Невы высились, как высятся и сейчас, серые бастионы Петропавловской крепости, страшной тюрьмы нескольких поколений русских революционеров. Только небольшая площадь отделяет крепость от маленького балкона в каменной ограде, балкона, с которого в грозовой 17-й год звучали пламенные слова Ленина. А дальше, если пройти квартал по ныне Кировскому проспекту, можно увидеть большой дом, где жил великий друг великих гениев пролетариата Ленина и Сталина — Алексей Максимович Горький.

И таких памятников немало в нашем городе, неразрывно связанном с жизнью и трудом многих великих политиков, писателей, ученых, художников. Сейчас настала пора в бронзе и граните запечатлеть их образы, дорогие каждому гражданину нашего города, нашей прекрасной страны.

Постановлением правительства решено воздвигнуть в Ленинграде памятники Пушкину, Горькому, академику Павлову. В будущем намечено также поставить памятники Чернышевскому, Добролюбову и Белинскому. И первый вопрос, который возникает при мысли об этих монументах, — как их делать?

Насколько мне известно, правительственной комиссией по сооружению памятников Пушкину в Москве и Ленинграде решено в Ленинграде соорудить однофигурный монумент. Мне кажется, что такое решение несколько ограничивает творческие возможности скульпторов. Вот, например, в Москве, по идее Горького, будет строиться на холме при слиянии Яузы и Москва-реки Дворец мировой литературы. Перед этим дворцом предполагается соорудить грандиозный памятник Пушкину, где фигура поэта будет дана в окружении персонажей его произведений. Памятник будет сооружен значительных размеров, и, после того как работы по его сооружению будут закончены, неудачный памятник Пушкину на Тверском бульваре будет снят.

Л. В. Шервуд. Пушкин.

Гипс. 1902.

Возможно, что и ленинградские скульпторы хотели бы представить не однофигурные проекты, а дать Пушкина либо в окружении его друзей, либо в окружении персонажей его произведений, либо, наконец, в какой-то иной, но многофигурной композиции.

Кроме памятника Пушкину в Ленинграде будет сооружен памятник великому пролетарскому писателю Алексею Максимовичу Горькому. Наиболее подходящими местами для него я считаю Центральный парк культуры и отдыха и площадь перед новым Дворцом советов. Место в ЦПКиО особенно подходит, потому что Горький был тесно связан с рабочими массами, он был одним из тех людей, которые вызвали к жизни творческую и художественную самодеятельность многомиллионных масс трудящихся.

Для скульптора Горький представляет собой благодарную, но и трудную фигуру. Он не укладывается просто в характерную статую, черты его лица и фигура не дают мотива для решения памятника в какой-то классической форме. Памятник Горькому требует совсем иного, нового решения. И совершенно очевидно, что он должен быть динамичен. Горький всю жизнь был в непрестанном движении, в непрестанном творческом горении, и давать его фигуру в статике, положении покоя — невозможно.

Есть предложение поставить памятник Горькому в маленьком сквере на углу Кировского и Горьковского проспектов. Это неудачное место. При выборе его обычно основываются на том, что Горький жил неподалеку, на бывшем Кронверкском проспекте. Но это лишь маленький эпизод из его жизни. Горький бродил по странам, по миру, и не следует памятник ему связывать с каким-то местом, где он жил, к тому же в течение не очень продолжительного времени.

Из великих писателей намечено еще запечатлеть в бронзе образы Чернышевского, Добролюбова и Белинского. Мне кажется, что не нужно памятники этим писателям ставить в различных местах нашего города. Вот Горький предложил в свое время установить целый ряд памятников крупнейшим писателям мира около Дворца мировой литературы в Москве. Я думаю, что при планировке нового большого Ленинграда следовало бы предусмотреть сооружение Дворца искусств и около него установить ряд памятников деятелям литературы и искусства.

СЛОВО СКУЛЬПТОРА

ЦК партии постановил воздвигнуть памятник Пушкину в Москве и в Ленинграде. Мне выпала честь участвовать в закрытом конкурсе проектов памятника для Москвы. Памятник предполагается многофигурный, выражающий всю мощь литературной культуры и богатство образов Пушкина. Место для памятника намечается на холме у слияния рек Москвы и Яузы.

Задача создания монументального памятника Пушкину очень трудна. Я включился в конкурс, но побаиваюсь: найду ли нужные и значительные пластические образы?

Мне кажется, что по поводу всех предыдущих выступлений нужно дать небольшое разъяснение.

Пушкин настолько рельефен, настолько живописен, насыщен жизнью, плотью, кровью, что он сам себя иллюстрирует. Рядом с его образами как-то нельзя представить себе иллюстрацию. Он сам уже иллюстрировал себя. Его образы представляются так ярко, что иллюстрации — это плохой перевод, неравноценный Пушкину.

Пушкин — гений. Найти такого гения, который в рисунке был бы равноценен Пушкину, сейчас невозможно. Трудно передать эту мощь, эти образы, былинные и лирические. Когда я как скульптор думаю об образах Пушкина, то у меня мысли сводятся к глыбам гранита и мрамора. Лирическую часть произведений Пушкина я думаю охарактеризовать тонкими бронзовыми барельефами, в которых можно рассказать о целом ряде лирических переживаний.

В. Н. Домогацкий. Пушкин. Бюст.

Гипс. 1926.

Я хочу сказать, что только такими путями вы приведете образы Пушкина к монументальной стихии, только так возможно дать сильную, значительную форму.

Я уже работал над Пушкиным в скульптуре, это было в 1902 году. Когда Бенуа открывал выставку, посвященную юбилею Пушкина, помещенную в реставрированной квартире Пушкина, то он взял бюст Пушкина моей работы как наиболее отвечающий его представлениям о Пушкине. Это был первый, недоработанный экземпляр. История моей работы над этим бюстом очень своеобразна: вернулся я в то время из Парижа, от Родена, и ко мне обратился инженер Шевалев, с которым я работал за Невской заставой, с просьбой сделать бюст Пушкина для выстроенного тогда народного театра и библиотеки.

Охота работать у меня была страшная. Тема и назначение работы воодушевляли. А условия работы были вот какие — было ассигновано 75 рублей. За эти деньги я работал три месяца. Я искал в Пушкине роденовских принципов, я вглядывался в профиль Пушкина, мне чудился в нем кусок пламени, и это дало мне основу для пластической темы. Насколько это удалось мне — не знаю.

Условия нашей работы сейчас, конечно, несравнимы с прежними. Есть все основания надеяться, что сейчас скульпторы добьются лучших результатов.

Юрий Тынянов

ДВИЖЕНИЕ

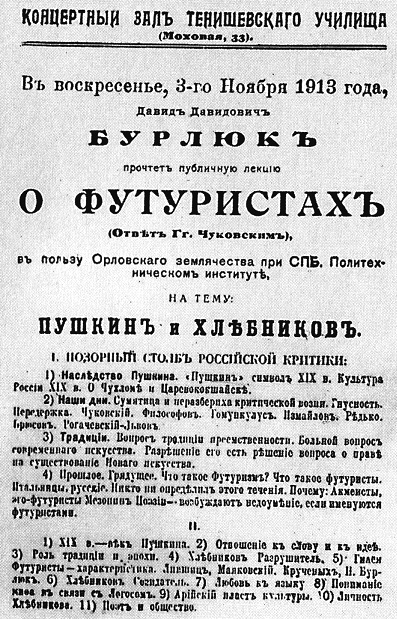

Сохранился и хорошо известен собственноручный рисунок Пушкина: поэт и Евгений Онегин беседуют, опершись на гранитный парапет Невской набережной.

Вопреки шутливой эпиграмме по поводу неудачного воспроизведения этого рисунка, он предназначался Пушкиным для серьезной иллюстрации. В этом наброске ярко отражены две черты Пушкина: его отношение к своим литературным героям — как к живым людям, к друзьям — и к своему любимому городу.

Пусть подумает над этим рисунком каждый художник из числа тех, кому предстоит работать над памятником поэту в Ленинграде.

В отличие от многих других поэтов Пушкин целиком осмыслил весь петербургский пейзаж. И здесь опять-таки характерная черта его творчества. Описание природы или города не было для него самодовлеющей апелляцией к «красоте». Он осмыслял места исторически.

В Петербурге — и это ответ на вопрос о месте для памятника — ближе всего Пушкину уходящая вдаль Нева, связанная у него с мыслями об основании города («На берегу пустынных волн…»), набережные, сооружение которых было в его время важным историческим символом («Береговой ее гранит…») и, конечно, полный движения Медный всадник — опять-таки у воды («Не так ли ты над самой бездной… Россию поднял на дыбы?»).

Итак, памятник Пушкину должен стоять у Невы, на главной архитектурной магистрали Ленинграда. Это и есть тот «центр», который мы ищем для пушкинского монумента.

Попытаемся уточнить место. Сквер возле Академии художеств, о котором сейчас много говорят, вызывает два возражения. Из них первое — близость самой Академии художеств, здания в стиле условно-красивого, спокойного классицизма (архитектор Деламот), со сфинксами, поставленными в эпоху Николая I. Это отрезок очень определенного стиля, и можно опасаться, что памятник здесь будет выглядеть замкнутым, не сливающимся с городом. Лучше, мне кажется, выбрать место Александровской эпохи — эпохи декабристов. Стоит, например, подумать о соседстве с Адмиралтейством — великолепным архитектурным произведением старшего современника Пушкина — Захарова.

Второе возражение относится к садовому древесному окружению памятника. Мы привыкли воспринимать садовые памятники как украшения. А нам нужен памятник в самой гуще города не отодвинутый, а участвующий в его жизни, как участвовал в истории России и Петербурга великий поэт.

Я не знаток архитектуры и планировки городов, но мне кажется, что выход может быть найден, если построить на Университетской набережной или в другом подходящем месте каменный мысок и сделать его площадкой для памятника.

Этим было бы достигнуто необходимое «выделение» монумента из уличной колеи и было бы создано пространство для «отхода», для осмотра его с разных точек — пространство, включенное в самую композицию омываемого Невой памятника.

Основное, что приходит на ум: ни в коем случае нельзя трактовать памятник Пушкину как абстрактный символ. Нет, Пушкин и в скульптуре должен остаться для потомства тем, чем он был на самом деле, — человеком этого города, думающим об его прошлом и будущем.

И второе, не менее важное, соображение: нельзя изображать Пушкина неподвижным и застывшим.

Пушкин — это стремительное движение. Пушкин исколесил всю нашу страну. Представление о застылости никак не вяжется с его образом. Величавая статуарность, неподвижность вросшего в землю монумента — все это враждебно представлению о Пушкине.

Вот что говорит, например, о внешности и личности Пушкина историк М. Погодин, встретившийся с ним в 1826 году на читке «Бориса Годунова»:

«Мы собрались слушать Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец великого искусства — это был среднего роста, почти низенький человечек; вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим приятным голосом; в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тем, поэтическую, увлекательную речь!»

Для наших скульпторов эти и другие высказывания современников Пушкина представляют, на мой взгляд, значительный интерес.

Я вовсе не хочу сказать, что памятник непременно должен изображать «стремящегося» или «идущего» Пушкина. Совсем нет, и не в этом заключается «движение». Движение может выражаться не только в позе, но и в выражении лица, во взгляде, устремленном вдоль по течению Невы. Движение памятника должно быть лишено всякой напряженности. Нужно, чтобы в памятнике было как можно более живых человеческих черт — и тогда он действительно войдет в жизнь нашего города, и мы этот памятник полюбим.

Повторяю, движение — вот неотъемлемая черта творчества и характера Пушкина. Именно движение привлекло Пушкина в фальконетовском памятнике..

Как передать в памятнике сходство? Современный скульптор располагает для этого первоклассными материалами. Сохранились два отличных бюста — Витали и С. Гальберга. Обычную позу Пушкина прекрасно передаст теребеневская статуэтка. Наконец, есть два портрета, сделанных выдающимися художниками — Кипренским и Тропининым. Удачу Кипренского признавали все современники и сам Пушкин:

Себя, как в зеркале, я вижу,Но это зеркало мне льстит.Оба портрета — отнюдь не натуралистические, а творческие, создающие образ поэта. У Кипренского Пушкин — высокий романтик; у Тропинина — байронист.

Движение, ритм помогут передать величие поэта без преувеличения размеров, столь не идущего к облику Пушкина. Не нужно и «приукрашать» его наружность. Разумеется, прелесть наружности Пушкина не в «классических» чертах его лица, а в общем его выражении. Поэт был некрасив, недаром его няня Арина Родионовна говаривала: «Хорош не бывал, а молод был…»

Для того чтобы понять, в чем заключается особенность выражения пушкинского лица, следует вспомнить, что он говорил о вдохновении:

«Вдохновение есть расположение души к живому принятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом. Нет, решительно нет — восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частями в отношении к целому».

Мы живем в городе великой культуры, где творили великие люди. Наша обязанность, которую мы, в наших условиях, осуществим, конечно, в ближайшие же годы, — увековечить их память. Улицы, площади и набережные нашего города украсятся памятниками великих композиторов, художников, архитекторов, ученых, писателей, работавших в Петербурге — Ленинграде.

Можно надеяться, что в недалеком будущем создастся — может быть, в Летнем саду, который они любили и где гуляли, — нечто вроде «Пушкинской аллеи»: скульптуры его учителей, друзей и современников. Тут будут Карамзин, Жуковский, Батюшков, Дельвиг, Кюхельбекер, Рылеев, Гоголь. Завершить эту аллею должен памятник Белинскому. Ему, в ту пору еще малоизвестному критику, Пушкин послал незадолго до дуэли экземпляр своего «Современника». Его сотрудничества Пушкин добивался для своего журнала.

Скульптор, работающий над образом Пушкина или его друзей, никогда не будет чувствовать себя одиноким…

Б. А. Бабочкин

(народный артист РСФСР)

ПУШКИН-ПОБЕДИТЕЛЬ

Народы Советского Союза готовятся достойно отметить столетие со дня смерти великого русского поэта А. С. Пушкина.

И это вполне естественно, ибо для миллионов граждан нашей замечательной родины, в том числе и для меня, А. С. Пушкин особенно дорог тем, что он дал непревзойденные образцы поэтического творчества, что все его творения проникнуты великой народностью, что он ясен, прост, искренен и доступен самым широчайшим массам.

Советские поэты работают над формой и содержанием своих стихов, и, предъявляя к ним определенные требования, мы невольно сравниваем их произведения с лучшими образцами пушкинских стихов. Мне хочется пожелать, чтобы в своей работе наши советские поэты исходили из необычайной ясности форм, чистоты и искренности пушкинских творений и чтобы их творчество хотя бы приблизительно напоминало пушкинское!

Недавно вышел седьмой том Полного собрания сочинений А. С. Пушкина в издательстве Академии наук. Книга произвела на меня гнетущее впечатление. Многословные комментарии пушкинистов буквально забивают самого Пушкина.

Это с одной стороны. С другой — нельзя не удивиться тому, что сейчас, почти накануне юбилея, издательство Академии наук выпускает только седьмой том его сочинений. Когда же будут остальные?

Пушкин по-настоящему дорог нашему народу. Об этом свидетельствуют огромные массы ценителей и любителей Пушкина, не только читающих его стихи, но серьезно изучающих его творчество. И мне кажется, что в том, что книги выходят крайне медленно, в том, что они выходят не так, как нужно, виноваты живые люди, сидящие в издательствах.

Я говорю это к тому, что, как мне кажется, надо приложить все усилия, пустить в ход все средства для того, чтобы достойно, я бы сказал — с большим величием, отметить замечательный юбилей замечательного поэта.

Пушкинский юбилей — это национальный праздник нашей страны. Пушкина знают, любят и ценят во всех уголках нашей необъятной родины.

Специальный профилактический номер «Крокодила» (1937. № 3).

Обложка Л. Г. Бродаты.

Партия и Советская власть, придающие великому русскому поэту огромное значение, необычайно высоко поднимающие его в глазах народа, требуют от людей, которым поручено руководить организацией празднеств, настоящей работы, настоящей любви к делу, настоящей, подлинной любви к самому поэту.

Мы все знаем, что в ближайшее время будет опубликован конкурс Совнаркома СССР на проект памятника Пушкину.

Не говоря уже о том, что в работе над проектом памятника величайшему русскому поэту должны принять участие буквально все мастера изобразительного искусства и скульптуры, для которых создание достойного памятника поэту является делом чести, доблести и геройства, — в этой работе должна принять участие и широчайшая общественность нашей страны. И не только люди смежных искусств, не только люди, непосредственно связанные с искусством, но и рабочие фабрик и заводов, герои крестьянских полей, которые должны быть втянуты в это дело и которые, несомненно, окажут ему громадную помощь.

Я видел старые памятники Пушкину. Из всех памятников, поставленных в дореволюционное время, лучше всех, разумеется, памятник на Тверском бульваре в Москве. Он прост и монументален. Однако все они, в том числе и памятник на Тверском, не дают ясного представления о Пушкине, его эпохе и его творениях. Надо сказать, что постановление Совнаркома об установке поэту нового памятника, несомненно, чрезвычайно радостное событие.

Каков же он должен быть, этот новый памятник замечательному Пушкину?

Мне кажется, что новый памятник Пушкину должен показать поэта не в его время, а в наши дни. Памятник Пушкину должен изображать самого Пушкина среди народностей СССР.

Вот, собственно, идея памятника.

Пушкин — победитель. Таким он должен быть в памятнике.

Не нервный, уязвленный Пушкин, но спокойный, солнечный, уверенный в счастливом будущем человечества.

Мне кажется, что только таким должен быть памятник величайшему русскому поэту.

В. Каверин

ПАМЯТНИК ГЕНИЮ

Столетие со дня смерти Пушкина — это праздник советской культуры. Огромное значение искусства давно признано в нашей стране, и юбилей гениального писателя явится новым доказательством этого признания.

Разумеется, каждая деталь пушкинского праздника — и в том числе вопрос о памятнике — заслуживает самого тщательного обсуждения, и раньше всего в писательских кругах.

Мы хотим быть в курсе всего, что относится к сооружению памятника Пушкину в Ленинграде. Мы должны и хотим принять участие в обсуждении вопросов о месте и характере этого монумента. Со своей стороны, писатели и литературоведы нашего города — особенно те, кто специально изучал творчество, биографию и эпоху Пушкина, — смогут, мне кажется, оказать существенную помощь скульпторам и архитекторам, на долю которых выпадет честь непосредственного решения задачи.

Задача эта очень сложна. Она не была решена в дореволюционной России. Официальный культ поэта носил характер и официальный и скучный.

Так трудно поверить, что равнодушный памятник Пушкину в Москве сопровождался известным подъемом общественной мысли, вызванным пятидесятилетием со дня смерти Пушкина. Перед нами скорее опоэтизированный чиновник, нежели поэт. Все же статуя на Страстной площади сделана умелой рукой и могла бы быть использована в другом, менее центральном и ответственном, месте.

Этого никак нельзя сказать об очень плохом памятнике на Пушкинской улице в Ленинграде. Беспомощная фигура с неправильными пропорциями, не масштабная по отношению к окружающим зданиям, производит жалкое впечатление.

Поговорим теперь о месте для будущего памятника Пушкину в Ленинграде. Я не согласен с теми, кто настойчиво выдвигает мысль о сквере на площади Лассаля, перед Русским музеем. Конечно, окружающие площадь здания связаны в какой-то мере с биографией Пушкина, но архитектурной связи памятника и зданий все равно помешает сквер. Кроме того, это слишком шумное, «трамвайное» место. Разумеется, площадь Лассаля — «самый центр». Но центр — явление переменное: разве не возникает на наших глазах новый городской центр у Нарвских ворот? «Центр» для памятника и городской центр — разные вещи. «Медный всадник» стоит в центре, и такой же центр нужно найти для памятника Пушкину.

«Нашему поильцу и кормильцу…»

Шарж М. Б. Храпковского. 1939.

Аркадий Райкин в роли «пушкиноведа».

Московский театр «Эрмитаж». 1939.

Место, намечаемое Ленинградским пушкинским комитетом — в Румянцевском сквере возле Академии художеств — имеет много преимуществ. Следует подумать еще и о набережной у Главного здания Академии наук, и особенно о площади между Ростральными колоннами, возле Фондовой биржи. Здесь открывается великолепный простор и замечательный архитектурный пейзаж. Правда, масштабы обязывают. Но зато выбор такого места многое бы определил. За создание памятника Пушкину взялись бы только самые талантливые и смелые наши скульпторы.

Самое трудное — это решить, каким должен быть памятник Пушкину. Литературная и общественная личность Пушкина очень сложна, и скульптор должен обладать большим вкусом, тонкой проницательностью и огромными знаниями, чтобы понять и верно выразить близость Пушкина к нашему настоящему и его высоким целям.

Мне пришлось слышать, что некоторые ленинградские скульпторы «набрасывают» к предстоящему конкурсу «взволнованного», «порывистого» — одним словом, романтического Пушкина.

Такое решение было бы частным и неполным. Удивительная ясность Пушкина, его поэтически-отчетливая мысль остались бы в стороне. В стороне осталась бы важная черта — необычайно ясный и трезвый взгляд Пушкина на свое время, на историю России, на собственную роль в литературе. Ясность этого гениального сознания, лишенного снисходительности, полнокровного и радостного, особенно близка нам. Вся страна давно и глубоко любит Пушкина. Он — наш, и наши скульпторы должны доказать, что он наш.

Вот почему романтическая трактовка памятника кажется мне сомнительной. Не силуэт Пушкина — человек в боливаре и развевающемся плаще, а Пушкин «с кровью в жилах… знойной кровью» должен быть воплощен в этом памятнике.

На пьедестале московского Пушкина и на памятнике в Детском Селе высечены стихи. Мысль правильная, которой можно воспользоваться.

Какой же именно цитатой должны мы украсить ленинградский памятник Пушкину? Будут ли это, как в Москве, строфы из «Памятника»? Или же стихи из «Пророка»? Или какие-нибудь другие?

Вопрос сложный.

Для того чтобы сделать надлежащий выбор, Ленинградский Союз советских писателей или журнал «Звезда» должны были бы объявить специальный «конкурс на лучшую цитату для памятника».

Конечно, наши поэты, прозаики и литературоведы охотно примут участие в таком соревновании.

Кроме того, Ленинградскому отделению Союза советских писателей следовало бы принять меры к тому, чтобы работники изобразительных искусств, желающие участвовать в конкурсе на памятник Пушкину, могли получить поддержку во всем, что касается изучения творчества и биографии поэта, а также его эпохи.

Проф. В. В. Лишев

(скульптор)

ВОПЛОТИТЬ ОБРАЗ ПОЭТА В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ

Образ величайшего русского поэта А. С. Пушкина до сих пор не нашел подобающего ему воплощения в монументальной скульптуре.

Памятники Пушкину в Москве и Ленинграде назвать удачными никак нельзя. Это памятники в узком значении этого слова, то есть фигуры поэта, лишь напоминающие о том, что был такой поэт Пушкин и выглядел он внешне примерно так, как изобразил его скульптор. Мысли, идеи, правильно раскрывающей Пушкина, в этих памятниках нет. А ведь мимо памятников проходят тысячи и сотни тысяч читателей Пушкина, его друзей! Им близки и понятны мысли и чувства поэта, их волнуют великолепные строки его произведений. Лишь сейчас, в наши замечательные дни, настала пора создать Пушкину подобающий памятник, воплотить в бронзе и граните дорогой каждому советскому гражданину образ великого русского гения.

И можно только приветствовать решение нашего правительства соорудить в Москве и Ленинграде памятники А. С. Пушкину. Перед советскими художниками это решение ставит ряд интереснейших и крайне ответственных задач. Будущий памятник должен быть таким, чтобы каждому проходящему мимо него образ Пушкина стал ближе и дороже и еще понятнее стали его произведения.

Нужно не забывать и о том, что у каждого, кто читал Пушкина или хотя бы только слышал о нем, есть какое-то свое представление о поэте, есть, если так можно выразиться, «свой Пушкин». И нужно, чтобы будущие памятники, и в частности, тот, который будет сооружен в нашем городе, давали такой суммарный и впечатляющий образ поэта, чтобы каждый мог сказать: «Таким я себе его и представлял».

Художнику очень трудно говорить о том, каким представляется ему самому будущий памятник. Мы, художники, свои мысли и волнующие нас идеи выражаем не словами и буквами, а кистью и резцом. Мои мысли о Пушкине — это пятнадцать сделанных эскизов памятника Пушкину, два рельефа и большая фигура поэта, над которой я сейчас работаю.

Я изобразил Пушкина сидящим в кресле. Он недавно проснулся, сидит еще в халате, но он уже творит. В руке еще нет пера, и кажется, что следующим его движением будет взять перо и записать свои мысли, записать пришедшие на ум строфы. Я изображаю Пушкина примерно в тридцатилетием возрасте, полным сил и энергии. Эта фигура поэта, над которой я сейчас работаю, предназначается для одного из Домов культуры.

Памятник, конечно, требует иного решения, и это решение найти нелегко. Каждый монумент неразрывно связан с окружающим его ансамблем. От выбора места зависит и то, каким должен быть памятник.

Мне кажется, что очень подходил бы для памятника Пушкину в Ленинграде Летний сад или прилегающая к нему набережная Невы, так как эти места тесно связаны и с биографией, и с творчеством Пушкина. Часто бывает, что мы ставим памятники на случайных площадях и улицах. Было бы совершенно замечательно, если бы удалось создать площадь, при строительстве которой наряду со зданиями были бы предусмотрены и памятники, чтобы вся площадь, вместе с воздвигнутыми на ней монументами, была подчинена какой-то определенной идее. Мне кажется, что не обязательно ставить памятник Пушкину в месте, связанном с его биографией. Хорошо, конечно, поставить памятник поэту в Летнем саду или на набережной, но не менее удачным местом можно считать и какую-либо из площадей нового Ленинграда.

Виссарион Саянов

ВЕЛИЧИЕ И МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ

Закончились грандиозные пушкинские торжества, подобных которым не знает мировая история культуры. Снова весь мир мог убедиться, что только при социализме возможен такой всенародный, разделяемый десятками миллионов, триумф человеческого гения. Так будет — при другом строе — Англия чествовать своего Шекспира, Германия — Гете, Франция — Гюго.